HOME Ceremony LeeBlog Study&Seminar

예전 | 리블로그 | 연구와 발표

종교개혁... 무엇을 위한 것이었나?

2017년 10월 31일은 루터의 종교개혁 500주년을 기념하는 날이었다. 이 핑계로 나도 비텐베르크를 중심으로 한 종교개혁지를 다녀 올 수 있었다. 루터의 전기에 나오는 종교개혁지들은 대개 과거 동독의 영토 안에 있다. 그 동독은 우리 한국인들에게 금단의 땅이었다. 그래서 내게 종교개혁사를 가르쳤던 선생들도 그 땅에 가 본 적이 없었다. 이런 점에서 동독의 루터 유적지를 찾아 본 것은 소중하다고 생각한다. 종교개혁사가 비로소 머리 속에 입체적으로 정리되고 있다. 루터의 종교개혁 500주년 기념 사업은 동독 출신의 앙겔라 메르켈 수상에게 낙후된 동독지역을 중흥시키는 좋은 기회가 될 거라고 생각하게 한 것 같다. 지금(2017년) 독일 정부와 교회는 루터로드까지 마련하고 비텐베르크를 중심으로 관광자원화를 위해 엄청난 노력을 하고 있다. 조그만 비텐베르크 기차역이 커지고 있고, 그 옆에 박물관까지 생겨나고 있다. 루터의 유적을 찾는 사람들이 매일 인산인해를 이루고 있었다.

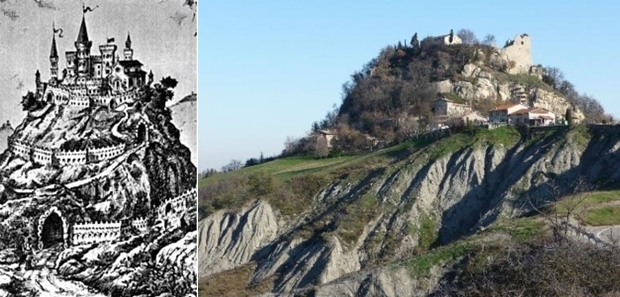

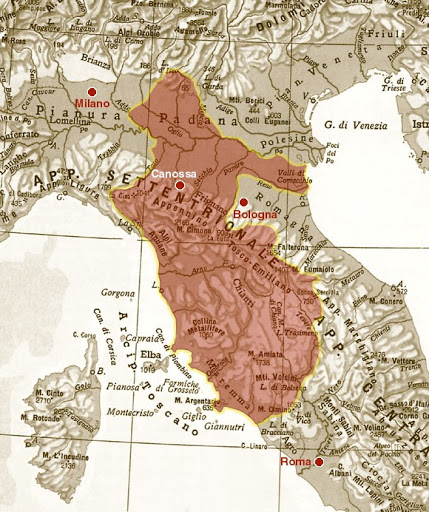

루터를 중심으로 한 종교개혁사를 어떻게 정리할까 하다가 보름스에 있는 종교개혁자들의 동상이 생각났다. 이것을 독어로 Luther Denkmal, 영어로 Luther Monument라 한다. 위에 있는 사진이다. 하지만 보다시피 루터의 동상만 있는 게 아니다. 위에 있는 사진에서 보면 가장 왼쪽에 칼을 들고 서있는 사람이 현제 프레데릭이고 가장 오른쪽에 칼을 들고 서있는 사람이 헤쎄의 필립이다. 중앙에 가장 높이 서있는 사람이 루터이고 그 밑에 앉아있는 두 사람은 왼쪽이 사보나놀라이고 오른쪽이 후스다. 이 사진에는 보이지 않지만 사보나놀라 뒤에는 발도가 있고 후스 뒤에는 위클리프가 있다. 이들 5명을 중심으로 현제 프레데릭부터 시계방향으로 아우구스부르크, 류클린, 쉬파이어, 멜랑히톤, 마그데부르크 등 7명이 둘러 서 있다. 그리고 외곽에는 8명의 얼굴이 동판에 새겨져 있는데, 왼쪽부터 시계방향으로 요한 프레드리히 1세, 요한 데 베쉬텐디게, 요한 부겐하겐, 유스투스 요나스, 프란쯔 폰 식킹엔, 울리히 폰 후텐, 울리히 쯔빙글리, 그리고 쟝 깔뱅을 나타낸다. 이상은 1868년 이 동상을 만들어 세운 당시 독일인들의 종교개혁 기여에 대한 평가일 게다.

스위스 제네바에도 종교개혁자들을 기념하는 것이 있다. 제네바 대학 남쪽에 있는 바스티옹 공원의 이른바 '개혁자의 벽'이다. 상 피에르 교회가 있는 구 도시의 언덕 밑이다. 이 벽은 1909년 깔뱅 탄생 400주년과 제네바 대학 개교 350 주년을 기념하여 세워졌다. 전 세계에서 71가지 안이 제출되었는데 결국 스위스 디자이너들의 안이 채택되었다고 한다. 대개 가깝고 친한 곳에서... 여기에 세워진 개혁자들의 동상들과 부조들은 이걸 만들 당시 스위스 개혁교회의 입장을 나타낸 것이다. 이 벽은 높이 5미터에 길이 100미터이다. 그리고 그 위로 찻길이 나있어 좀 산만한 느낌이다. 게다가 이 벽 앞에 폭 2미터의 물 선이 쳐져있다. 접근금지!

중앙에 5미터 높이의 4개 상들이 있는데 마주 보는 순례자의 입장에서 보면 왼쪽부터 빌헬름 파렐(1489-1565), 쟝 깔뱅(1509-1564), 데오도르 베짜(1519-1605), 존 녹스(1513-1572)를 나타낸 상들이다. 빌헬름 파렐은 제네바에서 처음으로 개혁을 부르짖은 사람이고, 쟝 깔뱅은 제네바의 종교개혁 지도자이고, 데오도르 베짜는 쟝 깔뱅의 후계자이다. 존 녹스는 스코틀랜드 장로교회의 창시자다.

이 4개의 상들 왼쪽에 3미터 높이의 3개의 상들이 있는데 왼쪽부터 브란덴부르크의 선제후 프레데릭 빌헬름(1620-1688), 침묵의 빌헬름(1533-1584), 가스파드 드 콜리뉴(1519-1572)다. 프레데릭 빌헬름은 프러시아의 공작으로 the Brandenburg Tolerance Edict의 창시자다. 침묵의 빌헬름은 오랜지공으로 알려진 사람으로 네델란드 로우랜드의 깔뱅교회 교부이다. 가스파드 드 콜리뉴는 프랑스 위그노의 지도자다.

오른쪽에 역시 3미터 높이의 3개의 상들이 있는데, 로저 윌리엄스(1603-1684), 올리버 크롬웰(1599-1658), 스테펜 복스카이(1557-1606)다. 로저 윌리엄스는 잉글런드의 청교도 지도자이고, 올리버 크롬웰은 잉글런드의 군 정치 지도자이며 청교도와 왕당파를 아우른 사람이다. 스테펜 복스카이는 헝가리의 귀족으로 깔뱅주의자다.

종교개혁의 새벽

2017년 10월 31일 종교개혁 500주년을 맞았다. 독일은 2008년부터 ‘Luther 2017’이란 이름으로 축제의 프로젝트를 준비해 왔다. 2008년은 이 프로젝트 시작의 해, 2009년은 종교개혁과 신앙고백, 2010년은 종교개혁과 교육, 2011년은 종교개혁과 자유, 2012년은 종교개혁과 음악, 2013년은 종교개혁과 관용, 2014년은 종교개혁과 정치, 2015년은 종교개혁 – 그림과 성경, 2016년은 종교개혁과 하나의 세계라는 주제로 각종 행사를 열었다. 그 결과 비텐베르크를 중심으로 많은 순례객들이 독일을 방문하고 있다. 한국도 종교개혁 500주년을 앞두고 500주년기념 준비위원회가 발족되어 매년 다양한 행사를 펼치고 있다. 이 글은 필자가 루터의 종교개혁 500주년에 고무되어 종교개혁의 역사를 나름대로 정리하고 필요하면 탐방할 곳을 찾는다는 생각으로 썼다.

먼저 종교개혁의 배경을 다루기로 한다. 중세 후기의 정치와 신학을 고찰하고, 종교개혁의 직접적 원인을 제공한 면죄부를 다루었다. 중세 후기는 스콜라 신학의 쇠퇴기(14-15세기)를 말한다. 정치적으로는 왕을 중심으로 하는 강력한 민족국가가 나타났고, 사회적으로는 시민 의식이 고취되었다. 사상적으로는 오캄(William of Ockham 1285-1347)의 유명론과 민중경건운동으로 인하여 중세가 와해되는 시기였다. 중세 와해는 곧 교황청의 몰락을 말한다. 5세기에 ‘교황’(Pope)이라는 종교적 절대권자의 부상으로 시작된 중세적 특징도 그 교황의 몰락으로 끝나고 근대가 된다.

중세 후기의 정치적 상황: 교황권의 쇠퇴

교황의 원어는 라틴어 Pope으로 ‘아버지’란 의미가 되겠다. 고대에서 중세로 넘어오는 전환기에 Pope은 존경받는 감독에 대한 일반적 호칭이었다. 상반된 교리논쟁이 일어나면 Pope은 중요한 중재 역할을 맡았다. 고대의 에큐메니컬 회의에서도 Pope이라는 로마감독의 역할이 컸다. 431년 에베소 회의와 451년 칼케톤 회의에서 정통신앙이 확립되면서 로마 감독 레오(Leo I, 440-461년)로 인해 기독론에서 단성론이 배제되고 양성론이 정착될 때 Pope의 역할이 컸고, 476년 서 로마가 게르만 족에 의해서 멸망할 때도 로마 감독 Pope은 문명의 유산을 보호하는 역할을 맡았다. 그는 생명존중이라는 천륜적인 차원에서 백성을 돌봐 그 권위를 더욱 더 강화시켰다.

교황제의 실질적인 토대를 구축한 로마 감독은 그레고리(Gregory I, 재위 590-604년)였다. 540년경 귀족으로 태어난 그는 568년 롬바르드 족이 로마를 침략했을 때 28세의 로마 행정 관료였다. 574년에 수도원에 들어왔으나 감독의 명령으로 복귀했다. 이민족과의 긴 싸움으로 생긴 혼란과 무질서 속에서 교황이던 펠라기우스(Pelagius II, 579-590년)가 전염병으로 죽자 그레고리는 시민들의 절대적 지지를 받아 590년 교황이 되었다.

초기의 교황들은 세속 권력과는 무관했고 혼란기에 시민적 지지를 받아 시정에 관여하는 정도였다. 그러나 중세에는 교황이 세속적 권력에 관심을 갖고 황제와 갈등을 일으키는 게 흔한 일이 되었다. 10세기 이후로 이런 갈등은 더욱 더 노골화되었고, 중세 후기에는 이 때문에 교황과 교회의 권위가 실추되었다. ‘서임권 논쟁’으로 그레고리 7세(1057-1122년)와 하인리히 4세가 격돌하여 ‘카놋사의 굴욕’을 남긴 게 그것이다. 여기서 황제가 진 것 같으나 사실 교황은이 황제에게 굴욕을 당한 것이었다.

세속적 군주에 대해 교황의 권위를 더 높인 이는 인노센트 3세(Innocenz III, 1160년 출생, 재위 1198-1216년)였다. 그가 1198년 교황이 되었을 때 37세였으나 그로 인해 교황권은 절정에 올랐다. 젊은 귀족 출신이라는 것과 볼로냐, 파리, 로마에서 공부한 최고의 지성이란 점이 돋보였다. 그는 클루니 수도원 등을 통해 교회의 개혁정신을 잘 알고 있었고, 교회를 지키고 교권을 신장시키기 위해서 정치에도 개입했다. 그의 관심은 교황령을 신성로마제국으로부터 독립적인 주체로 유지시키는 것이었다. 그래서 제국 하의 모든 교회들을 자신의 관할에 예속시키고 교회의 권위와 위상을 신장시켰다. 또한 당시 열정적으로 번지고 있던 민중 경건 운동에도 잘 대처하여 이단성이 있는 단체는 엄격히 처벌하고, 그렇지 않은 단체는 제도권 안으로 수용하는 포용정책을 병행했다. 교황청과 교회생활을 개혁하고 자신을 ‘그리스도의 대리자’(Vicarius Christi)라고 호칭한 그는 세속통치자를 다스릴 수 있는 권한까지 소유했다.

이 시기 서유럽은 제후들의 각축장이었다. 그들은 황제로 인해 자신의 이익이 침해 당하지 않기를 바랐고, 유약한 왕을 선출해서 그들의 이익을 극대화해 갔다. 하지만 군소 제후들이 급성장하여 대제후들을 위협했다. 따라서 대제후들은 그들을 지켜줄 강력한 왕이 필요하게 되었다. 그 결과 하인리히 5세가 후계자로 지명했던 프리드리히의 아들인 프리드리히 바바로싸(Friedrich Babarossa)가 왕으로 선출되었다.

프리드리히 1세(Friedrich I, 1152-90년)라는 이름으로 왕이 된 그는 두 가지 당면 과제를 안았다. 로타르부터 콘라트에 이르는 혼란기에 왕권에 도전할 만큼 세력이 커진 제후들을 견제하는 것이 첫째요, 약화된 왕권을 회복하는 것과 빼앗긴 왕의 영지를 회복해서 유럽에서의 지배권을 강화하는 것이 둘째였다. 그는 세력이 강했던 제후들과 협력 관계 유지에 성공했다. 이후 북이탈리아 지배에 착수했다. 그러나 이 문제는 교황청과 마찰을 빚었다. 교황 하드리아누스 4세에 의해서 신성로마제국의 황제로 대관을 받은 그는 다음 교황인 알렉산더 3세가 반 황제적 성향의 교황임을 알고 노골적으로 반대하여 다른 사람을 교황으로 지명하고자 했다. 지금까지 교황의 대관에 의해서 황제가 되고 신성한 역할을 맡게 된다는 전통적 황제 개념을 변화시킨 것이다. 그래서 제국이 그 자체로 신성하다는 신성제국(Sacrum Imperium) 개념을 주장했다. 신성로마의 황제는 교황의 허락 여부와 상관 없으며 황제라는 사실 하나만으로 지상의 대리인 역할을 할 수 있다고 주장했다. 그러나 그는 1190년 3차 십자군 운동 때 소아시아에 갔다가 강에서 익사하는 변을 당했다.

다음 황제는 그의 아들인 하인리히 6세(Heinrich VI, 1190-1197년)였다. 그는 독일의 왕을 세습제로 바꾸어 자신의 가문에서 계속 왕이 나오게 하려고 했으나 제후들에 의해서 거절당했고 1197년 갑자기 죽었다. 1년 후에 교황 인노센트 3세가 즉위했다. 인노센트 3세는 교황이 세속문제에 관여하는 것을 당연하게 생각했다. 교황은 하나님과 인간 사이의 지상 대리자이고, 세상의 일을 그리스도의 뜻에 맞도록 가르쳐야 할 의무를 지녔다고 주장했던 것이다. 그에 의하면 교황만이 본질적인 황제였고, 세속적인 황제는 교황의 명령에 따라 세상 권력을 실행하는 기관에 불과했다. 교황은 죄를 사할 수 있는 권세를 가지고 있으나, 황제는 단순한 속인에 불과하다는 것이었다. 그는 교황과 황제를 해와 달에 비유했다. 그가 주최한 1215년의 제4차 라테란 회의(IV. Laterankonzil)는 400여 명의 주교와 80여 명의 수도원장과 참사회원들이 참여한 대규모 회의였는데 여기서 교황과 교회가 최고 권위임을 천명했다. 이 회의를 통해서 화체설이 로마 가톨릭 교회의 공식 교리로 결정되었다. 이 교리는 복음만이 아니라 교회를 통한 공식 성찬에 참여함으로써 천국에 들어간다는 것을 제도화하기 위한 것이었다. 그는 모든 교인은 1년 1회 고해성사를 하도록 의무화했고 대주교는 1년 1회 주교회의를 열어 배교자를 색출하게 했다.

13세기에 일어난 다양한 사건들은 중세의 전성기가 해체되고 있음을 보여 주었다. 13세기 초까지도 절정이었던 교황권이 중세 후기에 들어서서 쇠퇴하게 된 데에는 몇 가지 요인이 있다. 외부적 요인으로는 우선 군주들의 재기를 들 수 있다. 군주들은 교황의 권위보다는 자국과 자국민의 권익을 더 생각했고, 이것들을 침해하고 간섭하려는 교황권과 충돌을 불가피하게 생각했다. 그들은 자국의 이익을 위해서라면 교황청을 파괴하고 교황도 제도권 아래에 예속시킬 수 있다고 생각했다. 둘째는 제도권 교회의 가르침 보다는 개인의 신앙고백을 중시하는 평신도들의 도전과 신학자들의 주장이 있었다. 모든 면에서 교회에 철저히 예속되어 있던 평신도들이 자의식을 발견하게 되었으니 알프스 이남에서 시작된 르네상스 운동 때문이었다. 고전과 문화 예술을 통한 인간 가치의 재발견은 왜곡된 교회전통에 대한 강한 도전이었다. 셋째는 국가 간의 전쟁과 각종 질병이었다. 전쟁은 주변국가들과 권력을 가진 자들이 측면에서 지원했기 때문에 생기는 경우가 많았다. 세속적인 전쟁이라고 해도 교회의 영역 및 권위자와 무관한 전쟁은 없었고, 그와 더불어 발생한 전염병, 즉 흑사병으로 인하여 교회의 권위는 급속히 하락하였다. 흑사병은 병의 원인을 알 수 없는 깜깜이 병이란 뜻이다.

흑사병

서양인들은 흑사병이 몽골 기마병들에 의해 전파 되었다고 한다. 그런데 이런 시각은 문제가 있다. 흑사병이 몽골 기마병들에게는 해가 되지 않았단 말인가? 다른 요인이 있지 않았을까? 그럼에도 불구하고 서양인들의 주장을 일단 들어보기로 하자.

1347년 징기스칸의 장남 주치가 세운 킵챀칸 국의 몽골 기마병은 흑해 북쪽에 위치한 제노바 국의 무역 기지인 카파를 공격했다. 이때 몽골군은 적군의 사기를 꺾기 위해 중앙아시아 초원지대에서 흑사병으로 썩은 시신들을 모아 와서 모포에 담아 적진을 향해 쏘았다고 한다. 그런데 그 파괴력이 상상을 초월한 결과로 나타났다는 것이다. 시신들로부터 나온 흑사병 감염 쥐벼룩들이 쥐들에게 옮겨갔고 흑사병에 감염된 쥐들이 도시를 지나갈 때마다 죽음의 행렬이 이어졌다는 말이다. 14세기 후반 카파 시에서 창궐한 흑사병은 해상교역로를 따라 서아시아, 이집트, 이탈리아 반도를 거쳐 전 유럽으로 퍼져나갔다고 한다. 이 말이 맞다면 몽고 기마병들만 무사했다는 것이다.

1348년 흑사병이 플로렌스에 번졌을 때 그 상황을 이탈리아 소설가 보카치오는 데카메론에다 썼다. 흑사병을 피해 농촌 별장으로 옮겨온 7명의 숙녀들과 3명의 신사들이 10일 동안 나눈 이야기에 따르면... “모든 사타구니와 겨드랑이에 종기가 생겼는데, 이런 종기 중에 어떤 것은 사과 크기만큼 자라났고, 다른 것은 계란 정도만 했다고 한다. 사람들은 이런 혹을 가리켜 페스트라고 불렀다.”

중세 유럽은 흑사병으로 인해 전체 인구가 30%나 줄어들었다. 이때 생존한 노동자, 농민들은 노동인구 수의 감소로 임금이 두 배나 늘었다. 노동력 감소는 지배계층의 경제적 부담을 증가시켰다. 인구 수의 감소는 곡물의 수요 감소로 이어지고, 토지수입에 의존하던 지주들은 높은 임금 때문에 수입이 하락하는 이중고를 겪었다. 상업과 교역이 마비되었으며, 숙련공이 격감하자 생필품 생산량도 감소되었고, 생필품 공급부족으로 가격이 급등하기 시작했다. 이런 현상은 지주, 농민 모두에게 타격을 주었다. 지주들은 각종 조세와 부과금으로 농민들을 압박했다. 그래서 14세기 유럽에서 농민반란이 발생한 것이다.

흑사병은 교육과 학문에도 많은 영향을 미쳤다. 특히 대학의 피해가 컸으며 교수와 학생 수가 감소하여 많은 대학들이 폐교되었다. 이때 시에나 대학은 수년간 휴교했고, 옥스퍼드 대학과 아비뇽 대학은 전면 마비되었다. 이러한 현상은 당시 국제어와 교회의 언어로 사용되던 라틴어 사용자들의 수를 감소시켜 각국은 자국의 언어로 성경과 문학작품들을 출간할 수 있었다. 이것이 민족국가의 형성과 발전에 도움이 되었다. 또한 절대권력을 행사하던 교회가 흑사병으로부터 신도들을 구제 못한 것이 신뢰 추락으로 이어졌다. 이렇게 교회와 봉건영주에 대한 전통과 권위에 대한 신뢰 상실로 중세시대는 막을 내리게 되었다.

참고로 유럽을 흔든 전염병들을 기록해 둔다.

13세기 한센씨병 : 중세시대에 확산된 ‘한센씨병’은 사회적인 통제가 개입된 최초의 질병이었다.

14세기 흑사병 : 중세 유럽을 붕괴시키고 근대시대를 열었다.

15세기 매독 : 르네상스 시대를 맞아 ‘성의 억압’에서 해방되자 ‘매독’이 기승을 부렸다. 특히 전쟁 때 매춘부를 통해 군인들에게 전염된 매독은 이들이 고향으로 돌아가면서 급속하게 퍼졌다.

18세기 천연두 : 이 병의 치사율은 90%에 달했고, 살아도 실명, 지체부자유, 곰보 등 심각한 후유증을 남겼다.

19세기 결핵 : 결핵은 ‘백색 페스트’로 불린다. 이 시대의 평균수명이 15세 정도로 추정될 정도로 많은 사람들이 결핵으로 죽었다.

20세기 암 : 오늘날에는 암이 인류를 위협한다. 문명의 발달로 생긴 발암물질에 노출되면서 암이 두려운 질병으로 부상했다.

교황청 분열

교황청의 분열이라는 내부적 요인도 교황권의 붕괴를 촉진시킨 한 요인이다. 중세는 교황권과 황제권의 불안한 공존 시대였다. 장기간에 걸쳐서 어느 한편의 완벽한 승리가 없었다. 후대에 갈수록 교황권이 강화되는 모습을 그레고리 7세나 인노센트 3세를 통해 볼 수 있다. 이에 맞서서 하인리히 4세나 프리드리히 바바로싸, 또 그의 손자였던 프리드리히 2세는 황제야말로 유럽의 진정한 절대 군주이자 성과 속의 지배자임을 천명하고자 했다.

교황 인노센트 3세와 황제 프리드리히 2세는 전성기의 영권과 속권의 대표자였다. 인노센트의 상대적 우위는 중세 교회를 전성기로 이끌었다. 황제 프리드리히 2세는 롬바르드를 빼앗고자 노력하는 중에 죽었다. 그의 죽음으로 독일의 왕조는 호헨슈타우펜이 실제로 끝나고 후에 합스부르크 왕조가 생겨나는 계기가 되었다. 프리드리히 2세의 아들 콘라트 4세(Conrad IV, 1250-64년)가 독일의 왕위를 이었으나 4년 만에 죽어, 독일은 다시 제후들의 각축장이 되었다. 이 과정에서 합스부르크 가문의 루돌프(Rudolf, 1273-91년)가 왕이 되었다.

프랑스에서는 13세기에 민족국가라는 새로운 통치형태가 구축되었다. 지방에 분산되어 있던 다양한 개별적인 힘들이 중앙으로 통합되었다. 중세교회에 비하여 여태까지 중앙집권적인 정치적 세력은 없었다. 중앙집권적인 정치적 세력이 없었기에 교회는 중앙집권적인 로마교황청 체제로 그 정치적인 제도에까지 권력을 확장시킬 수 있었으나, 민족국가가 프랑스에서부터 시작됨으로써 교회의 정치적 권력형성에 근본적인 배경이었던 이러한 전제들은 존재할 수 없게 된 것이다. 새로운 민족국가의 형성과 도시들의 경제적인 부흥으로 기사제도 역시 종말을 맞았다.

군주들의 교황청 지배의 직접적 예는 “교황청의 아비뇽 유수”이다. 프랑스의 교황청지배인 이 사건의 발단은 우르반 4세(Urban IV, 1261-64년)로 인해 비롯되었다. 프랑스인이었던 그는 교황이 되자, 프랑스인들을 추기경으로 많이 임명했다. 그리고 의도적으로 시칠리를 프랑스 왕의 친척이자 앙쥬의 영주였던 샤를에게 헌납했다. 당시 프랑스는 존엄왕 필립 2세(1180-1223년) 이후 안정된 체제를 갖추어가고 있었기에 체제유지를 위한 정치적 의존이 가능했던 것이다. 경건왕 루이 9세(Lewis IX, 1226-1270년)와 필립 4세(1285-1314년)를 거치면서 프랑스는 더욱 강해졌다. 한편 이태리에서는 교황의 자리를 놓고 두 가문이 격렬하게 싸워서, 10명의 교황 선출 추기경단은 이태리인과는 무관한 제3의 인물인 켈레스틴 5세(Celestine V)를 교황으로 세웠다. 그는 수도사로서 은둔을 좋아했고, 정치에는 관심이 없었다. 그가 살던 나폴리는 당시 프랑스의 제후 칼 2세의 통치하에 있었기에 아무런 사심 없이 8명의 프랑스인 추기경과 4명의 나폴리인 추기경을 임명했다. 그러나 이것이 결과적으로 교황청의 프랑스 예속을 더 굳혀버렸다. 교황직이 자신의 적성에 맞지 않다고 판단한 켈레스틴 5세의 자진 사임 후 등장한 후임 교황이 바로 보니파스 8세(Boniface VIII, 재위 1294-1303년)이다. 그에 의하여 한 세기 전 인노센트 3세 시대에 있었던 교황권의 절정이 다시 재현되는가 했다. 교황권의 강조가 그에 의하여 극에 달했으나, 실제로 교황권 자체는 정상에 이르지 못했다.

그는 교황의 역할보다는 재물이나 권력에 더 관심이 많았다. 이태리의 귀족들은 이것을 좋게 보지 않았으나, 그는 전혀 의식하지 않고 교황의 권위와 영광만을 탐닉해 갔다. 그때 본인이 원인제공을 한 것은 아니지만, 세속군주와 부딪혀야만 하는 전쟁이 발발했다. 영국과 프랑스의 백년전쟁이었다. 이것은 현재 프랑스와 스페인의 경계지역에 있는 가스코뉴(Gascony)에 대한 소유권 전쟁이었다. 본래는 영국왕의 봉토로 되어 있던 이 지역을 1294년 프랑스 왕이 몰수했고, 화가 난 영국의 에드워드 1세(Edward I, 1207-1307년)가 프랑스를 침공하기로 결심한 것이다. 그러나 문제는 전쟁비용이었다. 영국의 에드워드 1세나 프랑스의 필립 4세는 그 비용을 교회를 통해서 충당하고자 계획했다. 이러한 상황에 가장 민감하게 거부반응을 일으킨 사람이 교황 보니파스 8세였다. 교회의 돈은 곧 자신의 돈이었고, 교회를 통한 군비 조달은 곧 자신의 재산의 손실이었다. 그래서 그는 1296년 “사제에게 주는 명령”(Clericis Laicos)이라는 칙령을 반포하고, 어느 나라의 사제도 교황의 허가 없이 군주에게 세금을 내는 행위를 금한다고 선포했다. 1299년 교황은 스코틀랜드를 교황의 소유로 선언하고 영국의 에드워드 1세에게 스코틀랜드 정복을 금지시켰다. 이것은 영국과의 마찰의 시작이었다. 이것은 각국의 군주에게는 내정간섭이자 세속권력에 대한 교황의 도전이었다.

프랑스의 미남자 필립 4세와의 대립은 교황 패배의 절정을 이루었다. 프랑스왕 필립은 즉시 같은 명령을 내려 자국의 돈이 어떤 명목으로도 타국으로 유출되지 못하도록 했다. 또한 궁정에 파견된 교황 대사인 파미어스의 감독 베르나르 드 쎄쎄(Bernard de Saisset)를 체포하여 배반자요, 명예 훼손자로 재판에 회부했다. 그에게는 두 가지 임무가 있었으니 첫째는 필립이 약속한 십자군 수행에 대해 지도하고, 둘째는 십자군의 목적으로 거두는 십일조를 오로지 십자군 준비를 위해서만 쓰도록 하기 위해서 였다. 그러나 교황청 사신을 보낸다는 자체가 왕에게는 하나의 도전이었다. 또한 대사의 선택 역시 필립을 자극했다. 왜냐하면 쎄쎄는 왕실에 반하는 인물로 오만불손했기 때문이다.

교황 보니파스 8세는 이에 맞대결했다. 교황은 ‘세상의 구원자(Salvator mundi, 1301년 12월 4일)'라는 교서를 통해 대사 석방과 보고를 위해 로마로의 귀환, 그리고 프랑스에 대한 교황의 이전의 모든 허용을 취소했다. 또한 프랑스의 최고의 지도층들, 곧 모든 감독, 신학자, 성당의 대표자들을 로마로 오도록 요청했다. 그래서 프랑스 교회의 문제에 대해서 그들의 조언을 듣고자 했다. 그러나 교황청 내의 분위기가 그를 지원하지 않았다. 즉 이태리의 귀족들과 수도사들은 그의 권력탐욕과 물욕으로 반(反) 보니파스 8세 세력이었던 것이며, 그들은 그의 교황 직위의 무효를 주장했다. 프랑스 의회(삼부회, 귀족, 승려, 국민으로 구성) 역시 필립을 지지하며, 교황을 이단자요, 파문해야 한다고 강경 대응했다. 교황은 프랑스와 영국왕의 조처에 굴복할 수밖에 없었다. 그래서 예외적인 상황이 있음을 인정했다. 즉 전쟁과 같은 비상시에는 과세의 주체가 왕이 될 수 있음을 인정한 것이다. 이것은 교황권 몰락의 첫 징조였다.

하지만 교황은 물러서지 않았다. 반격으로, 그는 1302년 11월 8일에 발표한 ‘우남상탐’(Unam sanctam ecclesiam, 하나의 거룩한 교회)이라는 교서를 통해서 교황은 그리스도의 대리자이며, 모든 교회는 교황의 지도 아래 통일을 이루고 있고, 따라서 영적 권위가 통치자요, 세속권력은 그의 피통치자이며, 교황은 단지 하나님에 의해서만 판단 받는다고 선언했다. 또한 교황에 대한 순종은 구원의 절대적 조건이라고 천명했다(“subesse pontifici Romano omni creaturae humanae omnino est de necessitate salutis.” 로마감독에게 복종하는 것은 모든 인간적인 피조물들에게 구원의 절대성에 관한 것이다.). 그는 두 검, 즉 영적 그리고 세속적 검의 소유자였고, 하나님이 임명한 왕의 판사였다.

‘Unam Santam ecclesiam(1302년 11월 18일)'의 내용은 여섯 가지이다. 첫째, 교회는 하나이며, 유일하다. 둘째, 하나의 몸과 하나의 머리를 가지고 있다. 셋째, 그리스도와 그리스도의 대리자, 베드로와 베드로의 후계자이다. 넷째, 베드로는 구원의 전수자요. 교황은 베드로의 후계자요, 그리스도의 대리자로서 역할을 한다. 다섯째, 어느 누구도 그가 만약 교황의 통치하에 있는 교회에 속하지 않는다면 그리스도인임을 주장할 수 없다. 여섯째, 두 검의 원리이다. 세속적 검은 교회를 위해서 수행되어야 한다. 두 검은 교회의 권한에 있다. 영적인 검은 사제의 손에 있다. 세속적 검은 왕과 전사의 손에 있으나, 사제의 명령을 받는다. 하나의 검은 다른 검의 지배를 받아야 한다. 즉 세속적 검은 영적인 검에 복종해야 한다. 영적인 권력이 잘못된다면, 인간이 아닌, 그 보다 더 높은 하나님에 의해서 바로 잡아져야 한다. 교황에 반대하는 것은 하나님의 질서에 대항하는 것이다. 로마교회에 복종하는 것은 모든 인간의 구원에 필수적인 것이다.

교황은 필립의 파문 조치를 준비했으나, 프랑스 왕 필립은 교황을 노가렛의 빌헬름(Wihelm von Nogaret)을 중심으로 하는 몇몇 무장인들을 시켜서 아냐니(Anagni)의 성으로 잡아갔다. 이러한 과정이 교황의 몰락을 보여준다. 그 후 교황은 귀족들과 아냐니의 시민들의 요청에 의해 석방되었으나, 그 충격으로 몇 주 후인 1303년 10월 11일 로마에서 죽었다. 이후 프랑스의 교황청 지배는 더 두드러졌으며, 그 어느 때도 교황권은 다시 재기하지 못했다.

보니파스의 실패에는 적어도 두 가지 요인이 작용했다. 첫째는 그 자신의 인격적인 취약점과 자기기만이다. 그의 교황 임기는 중세교회사에서 매우 중요한 전환점이 되었다. 그에게서는 영적수장으로서 내면적 힘, 용기, 덕은 찾아볼 수 없었다. 그가 행한 정책은 시대착오적인 특징만을 가진 것이었다. 또 하나는 그는 인노센트 3세 이후 종교와 정치 분야에서 일어난 실질적인 변화를 체감치 못했다. 왕을 중심으로 한 프랑스와 영국이라는 새로운 국가들이 등장했다. 이들 국가들은 자신들의 영지 내에 있는 교회의 통제권을 결코 로마에 넘겨주려 하지 않았다. 세속세력은 알레그로(allegro)로 달려가는데, 교회는 안단테여서 시대적 흐름에 발맞추지 못했고, 새로운 국가들과 계속 마찰을 빚은 것이다. 전적으로 성직자주의적인 교회는 평신도 중심화 되어 가던 시대를 파악치 못한 것이다.

프랑스의 교황청 지배는 교황 클레멘트 5세(Clement V, 재위 1304-1314년) 때부터 본격화되었다. 보니파스 8세(Boniface VIII, 1294-1303년) - 베네딕트 11세(Benedict XI, 1303-1304년) - 클레멘트 5세(Clement V, 1304-1314년). 프랑스 왕의 위협에 시달리던 다수였던 이탈리아의 추기경들이나 소수의 프랑스의 추기경들이 그를 선출한 것은 클레멘트 5세가 프랑스인이었지만, 영국 왕 에드워드 1세의 신하였고, 그로 인해 커다란 문제는 없을 것으로 판단해서 였다. 하지만 그것은 오산이었다. 그는 1304년 교황이 되자, 프랑스 지역인 리용(Lyon)에서 취임식을 거행하고, 거처를 프랑스 프로방스 지방의 아비뇽(Avignon)으로 옮겨버렸다. 또한 추기경 28명중 25명을 프랑스인으로 다시 임명했다. 이때부터 시작된 약 70년간의 프랑스 왕 산하의 예속기간(1309-1376년)을 ‘교황청의 바벨론 포로시대’라고 일컫는다. 이 기간은 교황청의 해체 기간이었고, 각 지역에 있던 교회와 성직자들도 교황의 지배를 받는 것이 아니라, 그 지역의 군주의 권력 아래로 들어간 기간이다.

교황청이 독자적인 세력으로 그 영적인 독립성을 확보하지 못하자, 교황청 운영에 막대한 지장을 초래했다. 이태리 교황의 영지로부터는 세금도 오지 않았고, 기존의 교황청 수입을 이루었던 여러 재원들도 왕에 의해서 탈취당했다. 교황은 재정을 확보하기 위하여 여러 가지 방도를 강구해야만 했다. 소위 임명세는 새로 임명된 주교가 그 대가로 1년 수입을 몽땅 교황에게 헌납하는 제도이다. 종교개혁에 직접적인 원인을 제공한 면죄부도 이런 연유에서 만들어진 교황청의 일종의 재원확보 제도였다.

아비뇽 교황청은 그레고리 11세(Gregory XI, 1370-1378) 때에 다시 로마로 돌아왔다. 그러나 70년의 교황청 포수 기간은 심각한 휴유증을 낳았다. 교회와 신앙 안에서 하나님 나라의 한 백성이라는 생각은 사라졌고, 민족 간의 갈등이 더 노출되어, 그레고리 11세가 죽자, 그 후임 교황으로 로마인을 선출하라고 로마의 시민들은 요구했던 것이다. 그로 인해 우르반 6세(Urban VI)가 교황에 취임했다. 그는 다수를 차지했던 프랑스 출신 추기경들을 노골적으로 모욕했다. 그 결과 프랑스 출신 추기경들은 아비뇽에 다시 모여 우르반 6세의 선출은 강압에 의한 것이므로 무효라고 선언했고, 스위스 제네바의 추기경이었던 로베르를 클레멘트 7세(Clement VII, 재위 1378-94년)라는 이름으로 새로운 교황좌에 앉혔다. 한명은 로마, 한명은 아비뇽, 이렇게 두 명의 교황시대를 맞은 것이다. 이들은 서로 상대를 비난하고 파문했고, 유럽은 각자가 가진 이해관계에 따라 둘로 나뉘어졌다. 이태리, 독일, 보헤미아, 폴란드 등 동유럽지역과 영국은 로마의 교황을 지지했고, 프랑스, 스페인, 스코틀랜드, 나폴리, 시칠리 등은 아비뇽의 교황을 지지했다. 교황과 교황청의 영적 위엄은 이로 인하여 완전히 사라졌고, 정치 집단으로 쇠퇴한 것이다.

분열은 40년 동안 계속되었다. 교황교회의 겉치레와 교황청의 무분별한 세속화는 영적 세계의 피폐를 가져왔다. 개혁공의회의 필요성은 이러한 상황에서 제기된 것이다. 교황청의 분열은 해결해야만 할 시급한 문제였다. 그 결과 1409년 피사(Pisa)공의회가 소집되었다. 공의회의 결정은 기존의 두 교황의 폐위와 새로운 교황의 선출이었다. 그러나 기존의 두 교황이 이에 불복했고, 결국 세 명의 교황이 존재하는 모양이 되어버렸다. 이런 사태는 1414-1418년에 열린 콘스탄츠 공의회에서 세 명을 퇴위시키고, 마틴 5세(Martin V, 재위 1417-1431년)를 단일 교황으로 선출함으로 해결되었다.

중세 후기의 신학적 정황

중세 후기의 전체적인 발전은 보편적인 거대한 기독교라는 몸체 안에 점점 더 분명하게드러난 도약과 균열이 특징이다. 점차 증가하는 차별(Differenzierung)과 개인화(Individualisierung)로 특징 지워진 중세후기의 신학적 사고 역시 이것을 보여주고 있다. ‘중세후기는 교회성이 최고 절정에 이른 시기’라고 묄러(B. Moeller)가 말했다. 이것은 무엇보다도 모든 국민들의 교회에로의 밀착을 의미한다. 즉 교회는 산발된 여러 제도를 통해 중세후기를 사는 사람들의 전체적인 삶을 다스렸던 것이다. 모든 경건행위의 한 가운데는 영혼의 영원한 구원에 대한 문제가 있었다. 중세후기의 교회의 부패에 대한, 가령 면죄부나 혹은 교황청의 권력과 금전정책에 대한 비판은 위클리프나 후스와 연관된 두 개의 개혁운동이 실행했다. 정신사적으로 본다면 종교개혁이전에 두 개의 중요한 운동들이 진행되었다. 즉 르네상스와 인문주의이다.

교회 내부가 분열로 난립되어 있을 때, 교회 밖에서는 새로운 정신문화가 싹텄다. 14세기에 이태리를 중심으로 일어난 르네상스 운동이다. 이 르네상스는 기존의 신중심적인 세계구조 이해에 반기를 들며 인간에 대한 관심을 주제로 한 인간의 재발견운동이었다. 따라서 기독교 신앙에 대한 저항이나 도전이 없는 것은 아니지만, 신앙적 차원에서도 함께 일어나고 있던 인간과 세속에 대한 관심이 개화했다고 볼 수 있다. 르네상스 운동은 확실히 중세의 구조적 변화를 가속화시켰고, 가톨릭교회의 약화와 교황지상주의의 쇠퇴에 일조를 담당했다. 오늘날에는 르네상스를 이태리를 중심으로 한 알프스 이남의 르네상스와 유럽을 중심으로 한 북유럽의 르네상스로 나누고, 후자를 종교개혁과 연관 지으며, 전자를 인문주의와 연결하는 것이 일반적 이해이다.

르네상스의 기운에서 싹이 튼 인문주의는 인간에 대한 관심을 가지고 고전문헌 연구(그리스 로마 고전의 문화 가치의 재생을 추구)에 헌신한 학문적 태도라고 할 수 있다. 이들은 중세의 주춧돌이었던 신앙에다 고전문학에서 중시하는 지혜를 조화시키려고 노력했다. 고전연구를 위해서 헬라어를 연구했으며, 히브리어를 탐구했다. 그 결과 플라톤이나 세네카 등의 고전문헌이 재등장했고, 고대 기독교 문헌들도 발굴하고 재생시켰다. 기존 문헌을 원전 검토를 통해 비판적으로 검토하는 일도 병행하여 ‘콘스탄티누스 증여’ 문서가 가짜임을 밝힌 것도 인문주의자들의 공헌이다(로렌조 발라, Lorenzo Valla, 1406-75). 중세교회에 갇혀있던 성서도 이들의 연구 대상이 되었고, 라틴어 성서와 헬라어 성서를 비판적으로 비교 연구함으로 텍스트 비평에 새 길을 열어 놓았다. 종교개혁은 우선 인문주의 한 정신, 즉 중세적 사고의 협소함으로부터의 인간의 자유라는 정신을 이어받았다. 그 때문에 인문주의는 어느 정도 종교개혁자들에게 영향을 끼쳤다. 인문주의는 스콜라처럼 사상의 건물을 세우지 않았고, 오히려 성서와 고대의 이념세계에 뿌리를 둔 경건을 묘사했다. 이것이 인문주의의 기본적인 주제가 된다. 즉 기독교와 고대의 모습을 통한 교회의 갱신과 개선이다.

이태리의 르네상스는 교회에 직접적인 영향을 미쳤다. 아비뇽 포수 이후에 등장한 교황들은 르네상스나 인문주의를 수용하고 추종했다. 이들은 교황의 권위와 권력을 고양시키려했던 그레고리 7세나 인노센트 3세 혹은 보니페이스 8세와는 달리, 교황청이나 로마를 문화와 예술의 중심지로 만들려는 인간적 노력이 강했고, 문화와 예술의 후원자 역할을 하려는 욕구는 점점 비대해진 반면 영적 모델의 역할은 다하지 못했다. 롤란드 베인톤은 가톨릭 역사가들의 말을 인용하여 그 시기의 교황들을 “세속화되고, 품위가 없고, 경박했으며, 관능적이요, 호사스러웠으며, 제멋대로였다”고 평하고 있다.

르네상스 교황의 첫 예는 니콜라스 5세(Nikolas V, 재위 1447-1455년)이다. 학문에 대한 관심과 로마를 학문적 전당으로 만들려는 그의 노력으로 바티칸 도서관이 세워졌다. 칼릭스투스 3세(Calixtus III, 재위 1455-58년), 피우스 2세(Pius II, 재위 1458-1464년)에 이어 등장한 바울 2세(Paul II, 재위 1464-1471년)는 사치와 향락, 그리고 성적 방탕 등 특별한 족적을 남겼다. 그는 고대 로마 문화를 지나치게 애호했고, 우상까지도 복원하고자 많은 비용을 썼다. 식스투스 4세(Sixtus IV, 재위 1471-1484년)는 돈으로 추기경들을 매수하여 교황이 되었으며, 자신의 이름을 따 식스틴 대성당을 세웠고, 사적인 재산증식을 위해 부당한 세금제도를 운영한 결과, 가격의 폭등 등 많은 어려움을 초래했다. 이후 등장한 인노센트 8세(Innocent Vlll, 재위 1484-1492년), 알렉산더 6세(Alexlander Vl, 재위 1492-1503년), 율리우스 2세(Julius II, 재위 1503-1513년)도 전임 교황들과 동일했다. 이들은 한결같이 개인의 사욕을 위해서 교황의 지위를 악용한 사람들이다. 르네상스 교황의 마지막 주자는 종교개혁시대의 교황이었던 레오 10세(Leo X, 재위 1513-1521년)였다. 그가 추진한 베드로 성당의 신축도 르네상스 교황다운 무리수였고, 그로인해 많은 재원이 필요하자, 면죄부 제도를 재시행한 것이다.

문화나 예술사적으로 볼 때 이들 르네상스 교황들은 긍정적인 평가를 얻을 지도 모른다. 그러나 교회와 관련하여 그 주어진 직임과 본질을 놓고 본다면, 결코 좋은 평가만을 얻을 수는 없다. 르네상스나 인문주의는 굳이 종교개혁이 아니었다고 할지라도, 정신사나 문화사적으로 볼 때 중세를 끝내고, 새 시대를 연 시발점이었고, 고전에 대한 그들의 관심은 성경 원전에도 눈을 돌려 교회를 새롭게 이해하고, 인간과 신앙에 대한 바른 이해를 그 안에서 찾도록 신선한 동기를 부여해 주었다.

200여 년에 걸친 교회의 타락과 쇠퇴, 영국과 프랑스의 장기간의 전쟁(100년 전쟁), 여기에 흑사병은 일반백성들에게는 치명적인 타격이었다. 현실과 현실에서의 신앙은 더 이상 만족하지도, 평안을 보장해주지도 못했다. 이들은 기적이 일어나서 현실적인 불안을 씻어주기를 바랐다. 신앙의 태도는 자연히 신비적으로 빠져 들어갔다. 스콜라신학이 주창하던 이성과 추론을 통한 합리적 해결은 이제 더 이상 대안이 되지 못했다. 14세기 말엽 네덜란드에서 일어난 새로운 경건(devotio moderna)운동은 이러한 암울한 현실로부터의 탈출구였다. 새로운 경건운동의 목적은 하나님을 경외하되, 단순 소박하게 경외하고, 매일의 삶에서 성실성과 절제를 잃지 않고자 하는 신앙적 삶의 재현이었다. 따라서 이들의 몸부림은 큰 사회적 관심을 얻지도 못했고, 역으로 큰 영향력을 끼치지도 못했다. 토마스 아 켐피스(Thomas a Kempen)의 '그리스도를 본받아(Imitatio christi)'는 이 시대의 민중경건운동을 보여주는 대표적 작품이다.

그런데 참된 신앙을 추구하는 사람들의 순수성은 여지없이 교회에 의해서 이용당하고 말았다. 교회는 전통적으로 교회 밖에서 일어난 신앙운동이 순수한 청빈과 가난운동으로 전개될 때에는 이단으로 매도하고, 영혼의 구원과 관련된 본질에 머물러 있을 때는 그것을 역이용하여 교회의 치부의 수단으로 삼았다. 르네상스 교황들의 사치와 문화적인 욕구를 채우는 데에는 마침 많은 재원이 필요했고, 때를 같이해서 일어난 민중경건운동은 교회의 돈벌이에 좋은 기회를 제공한 것이다.

르네상스가 문화적 측면에서 등장했다면, 정신사 측면에서 시작된 것은 유명론(Nominalismus)이다. 둔스 스코투스(Duns Scotus, 1265/66-년)는 그 대표적인 인물이다. 그는 스코틀랜드 출생으로 곤잘레스의 평에 의하면, ‘아우구스티누스-프란시스 전통의 극치를 이룬 인물’이다. 그는 프란체스코회 학교에서 교육을 받았고, 1291년 프란체스코회 소속의 사제가 되었다. 보니파스 8세(Boniface VIII, 재위 1294-1303년)가 교황으로 등장하여 인노센트 3세 시절의 교황권의 영광을 재현하려고 시도하던 시대에 파리와 옥스포드에서 철학과 신학을 공부했다(1293-1296년). 1302년 스콜라 철학자로서 파리 대학의 교단에 섰다가, 1308년 쾰른으로 초빙 받았다. 그는 프란체스코회의 전통적인 아우구스티누스주의를 대표하여 토마스주의적인 학파와 대립하였다. 그렇지만 그의 의도는 전통을 비판하고 파괴하자는 것이 아니고, 아우구스티누스적이며 프란시스코적인 사상을 체계화하고 종합함과 동시에 토마스적이며 아리스토텔레스적인 스콜라신학을 비판적으로 수용하자는 것이었다. 그는 성찬에 있어서 화체설(化體說)을 옹호했고, 마리아의 무흠수태(동정녀에게 원죄가 있음을 부인하는 것, 1854년 교황 피우스 9세가 공식적인 교리로 확정)를 주장했다. 그는 신학이란 실제적인 학문이어야 한다는 프란시스파의 기본입장을 고수했다. 이것은 신학이 공허한 사상적 체계로 끝나서는 안 되며, 삶 속에 적용되는 구체적인 것이어서 인간의 창조목적을 획득할 수 있도록 인도해야 한다는 의미이다.

무흠수태에 대해 초대교회 교부들은 성모 마리아를 거룩하기는 하지만, 전적으로 무죄하다고는 보지 않았다. 그러나 차츰 그녀의 거룩함을 완전무결한 것으로 믿고자 하는 경향이 일어났고, 서방교회에서는 10-11세기경에, 비록 교의로 확정되지는 않았으나 일반적으로 수용되었다. 동방에서는 이와는 달리 8-9세기경에 일어났다가 11세기경에 사라졌다. 특히 서방에서는 12세기경에 마리아의 잉태를 기념하는 축제가 재개되면서 논쟁이 활발히 전개되었다. 논쟁은 축제를 지키는 것이 타당한가 하는 문제로부터 성모 마리아가 아기 예수를 잉태할 당시 원죄아래 있었는지에 대한 신학적인 문제로 발전해갔다. 베른하르트는 그러한 축제 및 신앙에 대해 “성령께서 아기의 잉태처럼 본래 악한 일에 개입했을 리가 없다”고 일축했고, 토마스 아퀴나스는 “만일 동정녀의 영혼이 원죄 아래 있지 않다면, 그리스도가 만인의 구속자라는 교의와 상충된다”며 마리아의 무흠수태를 부인했다. 그러나 둔스 스코투스는 “마리아는 아직 원죄 아래 있지 않았지만, 원죄에 물들 가능성은 있었다”고 말함으로 무원죄잉태설과 구속론을 절충시켰고, 무흠수태 신앙에 긍정적인 태도를 보였다.

그는 아우구스티누스 전통에 입각해서 이성보다 의지의 우위를 주장한다. 그 결과 신앙의 문제를 다룰 때에 이성을 배제하고자 했던 최초의 인물이 되었다. 신은 자유하기 때문에 인간의 이성을 넘어서 있다는 것이다. 다시 말하면 인간의 이성은 신을 사유하기에 적절치 않다. 의지는 행동을 유발하는 유일한 원인이다. 또 모든 것은 신의 자유이며 한없는 사랑의 발로로서, 신이 바라는 것은 모두가 선이라고 설명한다. 의지는 보편적으로 창조되었다. 하나님의 의지는 하나님 자신 밖의 어떤 것에 의해서도 규정될 수 없다. 신적 자유, 이것은 스코투스에 의하면 신학의 중심이다. 선이 선되는 것은 다만 하나님이 선을 의지하기 때문이다. 그것이 바르고 의롭기 때문에 하나님이 원하는 것이 아니라, 하나님이 원하기 때문에 그것은 바르고 의로운 것이다(Gott will nicht etwas, weil es richtig oder gerecht ist, sondern weil Gott es will, ist es richtig oder gerecht). 세계가 이러한 세계로서 존재하기 위해서는 어떠한 지적 필요성도 필요치 않다. 하나님에게 있어서는 자신을 부정하는 것(하나님이 하나님이기를 그만두는 것) 이외에는 무엇이나 가능하다. 스코투스는 이것을 하나님의 절대적인 능력(potentia Dei absoluta)라고 불렀다.

그러나 하나님은 이 절대적인 힘을 일정한 질서를 갖는 세계를 창조하기 위해서만 사용했던 것이다. 하나님은 이 힘을 하나님의 질서를 통한 힘(하나님의 질서력 potentia Dei ordinata)에다 한정시킨 셈이다. 세계가 이와 같은 모습을 하고 있다는 것(꼭 그렇게 할 필요는 없다, 왜냐하면 하나님은 전능하시기 때문에 하고자 하는 것을 하면 그만이다) 그리고 계시(말씀과 율법)에 의해서 구원이 이루어지게 계획된 것은 바로 하나님의 질서력 때문이다.

질서를 통한 하나님의 힘(potentia Dei ordinata) 배후에는 언제나 하나님의 절대적 힘(potentia Dei absoluta)이 있다. 하나님의 권능을 이렇게 구분하는 것은 아무런 모순이 없다. 이것은 하나님이 가진 두 개의 힘의 능력이 아니라, 한 권능의 두 가지 실행방식일 뿐이다. potentia ordinata 배후에 언제나 potentia absoluta가 있다는 것은 무엇인가 위협적인 것이 내재해 있다는 것을 말한다. 질서력이 이 세상에 있기는 하나, 하나님이 원하면 절대적 권능으로 모든 것을 달리 변화 시킬 수도 있다.

이러한 사상은 무엇을 의미하는 것인가? 그것은 우리가 주어져 있는 것을 그대로 받아들이지 않으면 안된다는 것, 그리고 이 주어져 있는 것을 이성적으로 연역하는 것은 불가능하다는 것, 그리고 우리는 이 현실에 대해서 겸허하지 않으면 안된다는 것을 의미한다. 이러한 사상은 안셀름의 화해론과 속죄론과 대립된다. 안셀름은 구원의 길을 하나님과 그리스도와 인간과의 필연적 관계로서 서술한다. 그러나 스코투스는 이러한 필연성을 전혀 인정하지 않는다. 그 대신 그는 하나님의 적극적인 질서 지움에 대해 말하고 있다. 신이 의지로서 - 곧 신이 지성에 의해서 규정되는 것이 아니라, 신 자신에 의해서만이 규정되는 것으로서 - 파악되는 순간 세계는 불가능한 것이 되며, 불확실한 것이 되며, 불안정한 것이 된다. 면밀한 사변(思辨) 때문에 ‘정묘(精妙)한 박사’(subtle Doctor)라고 불리운 스코투스는 중세의 종합(Synthese)을 와해시킨 최초의 비평가였다. 토마스에게서 이루어진 신앙과 이성의 종합이 스코투스에 의해서 결렬되기 시작하고, 결국 스콜라주의가 몰락하게 된다.

마틴 루터

마틴 루터는 한스 루터(Hans Luther)와 마가레타 루터(Margaretta Luther)의 아들로 1483년 11월 10일 아이슬레벤(Eisleben)에서 출생했다. 루터의 부모는 아이슬레벤에서 농부로 살다가 맨스필드( Mansfield)로 가서 광부 생활로 번 돈으로 구리 광산업을 경영하게 되었다. 이 사업에 성공하여 중세 말에 한창 득세하던 시민계급에 편입되었다. 그들은 엄격한 가톨릭 교도였다.

루터는 막데부르크(Magdeburg)와 아이젠나흐(Eisennach)에서 공부하면서 중세 수도원적 공동생활의 영성, 특히 프랜시스코의 영성을 배우게 되었다. 그는 1501-1505년 에어푸르트(Erfurt)대학의 인문학 학사 과정에서 문법, 수사학, 아리스토텔레스 논리학, 윤리학, 형이상학을 공부했고 특히 가브리엘 비엘을 통해 아우구스티누스와 신비주의의 책들을 접하면서 인문주의 영향을 받았다. 1505년 일반 교양과정을 마치고 문학석사 학위를 취득한 후, 루터는 아버지의 뜻에 따라 법학 공부를 시작했다. 그러나 1505년 7월 2일 스토테른하임( Stotternheim) 인근에서 도보여행 중 벼락을 경험하게 되자 보름 후 아버지의 반대를 뿌리치고 에어푸르트의 아우구스티누스 수도회에 들어 갔다. 그는 “자비로우신 하나님을 내가 어떻게 발견할 수 있나?”라는 질문을 품고 수도사 생활을 시작했다.

그의 수도원 생활은 진지했다. 특히 죄의 문제에 대해 번민하였으며 하루에도 몇 번씩 고해성사를 했다고 한다. 루터가 고해성사로 너무 자주 찾아오자 담당 신부는 “죄를 모아서 한꺼번에 가져오라”고 했다고 한다. 그럼에도 불구하고 구원에 대한 확신을 가질 수 없었다는 것이다. 루터는 1507년 사제가 되었고 곧 수도회와 대학에서 중책을 맡았다. 1511년 비텐베르그 대학으로 옮겨 1512년 신학박사가 되었고 1513년 성서학 교수가 되어 시편, 로마서, 갈라디아서, 히브리서등을 강의했다고 한다.

이때 루터는 교황청을 방문할 기회가 있었다. 여기에 28 계단 성당이 있는데, 이 계단은 콘스탄티누스 황제의 어머니가 자기 아들에게 부탁해서 예수님께서 빌라도에게 재판을 받으실 때 올라가셨다는 계단을 로마에 옮겨다 놓은 것이었다. 로마를 찾는 사람들은 이 계단을 무릎으로 기어 올라 가면서 기도하면 자신의 죄가 사해진다고 생각했다고 한다. 루터도 그런 생각을 하면서 이 계단을 무릎으로 기어 올라갔다. 그러다 루터는 로마서 1장 17절 말씀이 생각났다고 한다. “오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라!” 로마에서 돌아온 그는 말씀을 연구하면서 하나님은 인간에게 행위를 요구하시는 것이 아니라 예수 그리스도를 통해 인간에게 접근하시고 은혜를 베풀어 주셔서 죄를 사해 주시고 결국 구원하신다는 것을 깨닫게 되었다.

루터는 죄인이 오직 믿음으로만 즉 대가없는 용서의 복음-하나님 말씀에 대한 절대적 의존과 신뢰에 의해서 의롭게 된다-는 사실을 깨닫고 마침내 로마서 1장 17절의 성경말씀에서 이신칭의(믿음으로 의롭다함을 받음) 사상을 깨닫게 된다. 그는 이 본문을 읽고 또 읽고 명상하는 가운데 무섭게 심판하시는 하나님의 의(righteousness of God: Iustitia dei)에서 우리를 용납하시고 사랑하시는 ‘하나님의 의’로 이해하게 되었다. 그는 가장 미워했던 로마서 1:17절이 가장 사랑하는 구절이 되었고 바로 천국의 문이 되었다고 고백한다. 루터의 서재가 비텐베르그 대학교 탑에 위치해 있었기에 이 경험을 루터는 ‘탑의 경험’( Tower Experiecne:Turmerlebnis)라고 표현하였다.

이런 구원의 진리를 발견함을 통해서 당시 로마교회를 바라보면서 루터는 로마 교황청이 행하고 가르치는 것들이 성경말씀과 너무나 괴리감이 있음을 발견하게 된다. 1517년 루터는 갈수록 심해지는 교황청의 악폐에 대하여 반대의사를 표명해야만 하는 부담감을 느끼고 있었다. 그는 이미 비텐베르크 대학의 그를 지지하는 모든 교수들의 선두주자이었으며 명실상부한 대표자가 되어 있었다. 루터가 강의를 시작한 1513년 이후 그는 점차 스콜라주의 신학에 반대하면서 스콜라주의 신학의 기초가 된 펠라기우스주의, 곧 인간의 선천적 본성인 자유의지의 결단과 노력으로, 선행의 열매로써 구원을 얻을 수 있다는 신학에 대하여 비판하기 시작하였다. 그리고 그는 어거스틴 신학에 입각하여 인간 구원에 있어서 의지의 노예신세를 강조하고 믿음으로 받을 수 있는 은총에 의해서만 구원받음을 주장하게 되었다. 이러한 신앙과 신학의 발견은 그의 ‘스콜라 신학에 반대하는 토론(Disputation Against Scholastic Theology)’에 잘 나타나 있다. 그것이 다시 1517년 10월 31일 비텐베르그 대학교 성곽예배당 정문에 계시된 95개조 항의문으로 이어지게 된 것이었다.

당시의 상황을 간략히 설명하면 당시 교황 레오 10세는 브란텐부르크의 알브레호트에게 마인츠의 대주교 직분과 마그데부르크의 대주교직을 주었으며 동시에 겸직을 금지하는 교회 관습을 어기고 할버슈타트의 주교직까지 수행하는 승인서를 주었다. 알브레흐트는 이러한 파격적인 겸직을 교황에게 받아내면서 아우그스브르그의 은행으로부터 거액을 빌려 교황에게 지불하게 되는데 그 대신 성베드로 성당의 건축을 위한 면죄부 판매의 자기 구역 판매의 절반을 차지하기로 교황청으로부터 허용을 받았던 것이다. 이 판매를 위하여 웅변에 능한 요한 테첼이라고 하는 도미닉 수도가 면죄부의 효력을 지나치게 과장하기 시작하는 사건이 일어났다. 면제부란 어떤 사람이 구원을 받을 만큼 선행을 쌓지 못했다면 교황이나 로마 교회를 통해서 다른 사람의 선행을 사는 것이다. 그 선행을 사면 내가 천국 가기에 모자란 선행이 더해지기에 천국에 갈 수 있고 구원받을 수 있다고 가르침으로 많은 돈을 거두워 들인 것이다. 이것을 안 루터는 분개하게 되고 1517년 10월 31일 비텐베르그 대학 정문 게시판에 95개 조항을 내 걸게 되고 이것이 큰 파문을 일으키게 되고 마침내 종교개혁의 발판이 되게 되었다.

사실 이 95개 조항은 라틴어로 씌여 있었기 때문에 일반 사람들은 읽을 수가 없었으므로 학문적 토론을 위한 목적이었으며 교황이 이것을 소상히 알게 되면 이 악폐들을 수정할 것이라는 기대감에게 씌여졌던 것이었다. 그러나 기대 이상으로 이 95개 조항은 독일어로 번역되어 독일전역에 퍼지게 되었다. 그리고 곧 루터는 이단으로 기소되어지게 되었다.

엄청난 파장이 일어나자 교황 레오 10세는 그 다음 해인 1520년 7월 15일 루터에게 파문장을 발송하게 된다. “ 60일간의 여유를 줄 테니 그 주장을 철회하라”고 협박을 한 것이다. 그러나 루터는 그 협박에 굴복하지 않고 오히려 12월 10일 학생들이 보는 앞에서 교황이 보낸 파문장을 불살르게 된다. 그리고 루터는 그의 영주이며 선제후 프리드리히의 보호를 받게 된다. 그 당시 신성로마제국은 황제였던 막스밀리안을 곧 죽을 것 같았고 황제선출의 문제가 대두되기 시작하였다. 교황 레오 10세는 이탈리아의 영주로서 스페인의 챨스나 프랑스의 프린시스가 후보로 나서는 것을 상당히 불편히 생각했고 차라리 프리드리히가 선출되기를 바라고 있었던 것이다. 즉 교황은 프리드리히가 총애하느 마틴 루터를 적극적으로 고소할 수가 없었던 것이다.

1520년 루터의 가장 위대한 업적은 3가지의 저서였다. ‘독일 귀족에게 고함’이라는 첫 번째 책은 독일어로 씌여져 독일전역에 퍼졌다. 이 책에서 만인사제권의 진리가 공표되고 교황만이 성서해석권을 가진다는 성벽을 넘어뜨렸다. 두 달후 그는 “교회의 바빌론 유수’라는 책에서 성례전을 거침없이 공격하게 되며 성경은 오직 성찬과 세례의 2가지 성례만을 인정한다고 주장하였다. 세 번째 글인 ‘그리스도인의 자유’에서 그리스도인은 자유하므로 누구에게도 예속되지 않으며 오직 그리스도와 인격적인 관계를 갖는다고 주장하며 레오 10세 교황에게 보내는 공개편지가 씌여지게 되었다. 그때까지만 해도 루터는 교황이 자신을 오해하고 있다고 생각했으며 그의 공개편지에는 교회에 대한 존경과 예의를 갖고 있었다. 그러나 교황은 루터를 파문하는 교서를 보내며 1520년 12월 10일 루터는 그 파문장과 교회법령을 학생과 시민이 보는 자리에서 공개적으로 불에 태웠다.

마침내 막스밀리안 황제가 죽자 그 손자 챨스 5세가 신성로마제국의 황제가 되었다. 새 황제는 1521년 보름스(Worms) 국회를 소집하는데 루터 문제를 가장 먼저 해결할려고 하면서 결국 루터는 황제와 의회앞에 출두하게 되었다. 루터는 그 곳에서 자신의 책을 취소하면 살려주겠다는 요청을 받았다. 그는 하루 생각할 시간적 여유를 받았고 다음날 황제와 의회 앞에서 유명한 말을 남겼다. “나는 여기에 서있다. 하나님! 나를 도우소서. 아멘” (Ich stehe hier, helfe mir, Gott!) 마틴 루터는 이단자와 반역자로서 로마 카톨릭으로부터 파문을 당하게 되었고 황제 챨스 5세도 루터는 법의 보호를 받지 못하는 사람으로 선포하기에 이르렀다. 그는 추방되었고 그것은 결국 그의 죽음을 의미하는 것이었다. 그러나 그의 선제후이며 프리드리히 4세는 그들의 심복들을 시켜 마틴 루터를 비밀리에 납치하여 아이제나흐 근처의 바르트부르크 (Wartburg)성으로 보낸다. 9개월 동안 루터는 작센 선제후의 비호 아래 바르트부르크 성에서 숨어 지내면서 신약성서의 독일어 번역을 완성하였다. 이것이 독일어 통일에 크게 공헌하였음은 잘 알려진 사실이다. 누구나 쉽게 읽을 수 있는 독일어 성서야말로 진정한 종교개혁의 출발이었다. 그에게 구원은 ‘오직 믿음으로’만 가능했고, 권위는 ‘오직 성서’에 만 주어질 뿐이었다. 루터는 비텐베르크로 돌아와서는 새로운 교회 형성에 힘쓰게 되는데 처음에는 멸시의 뜻으로 불리던 호칭이 마침내 통칭이 되어 ‘루터파 교회’가 성립되었다. 그리고 이것을 인해 마침내 구교와 신교가 갈라지는 종교개혁이 시작되었다. 이 후 종교개혁운동은 종교뿐 아니라 사회, 경제, 정치 사상에 커다란 영향을 끼치게 되었다.

면죄부와 루터의 면죄부 비판에 대하여

16세기 마르틴 루터의 종교개혁은 타락한 중세기독교에 대한 거부이자 새로운 틀짜기였다. 다시 말하면, 종교개혁은 제도, 전통, 성서와 무관한 교회의 삶 그리고 인간 권위 중심적인 중세 기독교를 거부하고, 성서와 하나님의 은혜를 중심으로 한 새로운 교회 형성, 즉 ‘새판 만들기’였다.

중세 후기의 수도원, 교회 그리고 성직자는 혼탁이라는 말로 그 실상을 표현할 수 없을 정도로 어둠 속에 있었다. 교회와 성직자는 겸손, 청빈 그리고 경건에 있어서 성서의 가르침과는 정반대 현상을 보였다. 보편성을 강조하는 가톨릭교회의 유기체적 성격은 언제나 엄청난 액수의 돈을 필요로 했다. 돈에 대한 욕구는 강하면 강할수록 다양한 제도를 등장시켰다. 교황의 성직 독점과 성직 분배 내지 할당은 언제나 큰 액수의 돈이 오고 갔다. 초년도 성직 상납금(fructus primi anni) 징수율을 높이기 위하여 많은 성직자를 자주 교체했다. 다음 자리를 예약하도록 대기표도 판매했다. 대기자들은 동일한 자리를 두고 동일한 대기표를 구입했다. 공석이 생길 경우, 성직은 경매처럼 팔려나가 분쟁도 자주 발생했다. 교회는 법적인 판결에 높은 비용을 부과하였고, 지불을 이행하지 못하는 자에게는 파문도 불사했다. 슈미트에 의하면, 14세기 중엽 이후 7명의 대주교, 49명의 감독, 123명의 수도원장 그리고 2명의 수도사에게 위증죄를 선고하고 벌금을 내지 못했다는 이유로 출교시켰다. 루터의 종교개혁을 불러온 직접적인 촉매제는 면죄부(indulgentia)였다. 면죄부를 뜻하는 인둘겐시아(Indulgentia)는 ‘완화’ 혹은 ‘경감’(Milderung)을 뜻하며, 참회에서 보속의 행위(Satisfactio operis)를 대체해주는 기능을 가졌다. 보속의 행위란 죄를 범했을 경우, 고해성사를 통해 용서를 얻었으나, 그 죄로 인하여 발생한 형벌을 없애기 위해 고해신부가 부과하는 공로적 행위이다. 죄 그 자체가 아니라, 죄로 인하여 발생한 벌을 면해주는 것이며, 따라서 면벌부가 정확한 이름이나, 행위의 보속을 대체했기에 행위의 보속을 정해주는 고해신부에게 가는 것이 불필요하게 되었고, 죄를 사해주는 신부의 용서(Absolutio) 단계가 자동으로 생략되었다는 점을 감안하면, 죄 자체를 면해주는 것으로 이해되어 ‘면죄부’라고 불렀다. 교회는 본래 고대교회 때부터 죄로 인하여 고통을 겪는 신자들을 돕고자 노력했다. 참회제도는 그 노력의 일환이며, 이것은 세례 이후 죄를 범하고 두려워하는 신자를 돕고자 만든 교회적 제도였다. 죄인에게 정죄나 혹은 영원한 형벌이 아닌 생명과 삶으로의 길을 제시하고자 끊임없이 모색했다는 점에서 고대교회의 참된 가치를 찾을 수 있다. 그러나 중세시대에 이르러 죄로 인한 형벌을 해결하려는 극단적 대체방법들이 등장했다. 십자군참여와 로마의 순례는 그 대표적 예이다. 중세후기에 교회가 강한 재정적 압박을 받으면서 죄와 연관된 교회제도는 교회 수익을 창출해내는 도구가 되었다. 사람들은 고통스런 참회의 행위를 하는 대신에 비용을 부담하고 형벌의 감면을 받았다.

로마교회는 소위 ‘르네상스교황’인 알렉산더 6세(1492~1503), 율리우스 2세(1503~1513) 그리고 레오 10세(1513~1521)를 거치면서 건축과 예술에 막대한 돈을 쏟아 부었다. 37살에 교황이 된 레오 10세는 종교적 문제에는 관심이 없었으며, 로마를 건축과 예술로 치장하는 일에는 돈을 아끼지 않았다. 바티칸 궁을 열정적으로 재건축하고, 성 베드로 성당을 개축했으며, 율리우스 2세의 건축가였던 도나토 브라만테(Donato di Pascuccio d’Antonio, 1444~1514)를 다시 고용했다. 교황궁의 공무실은 브라만테의 추천을 받은 라파엘(Raffael da Urbino, 1483~1520)이 백마를 탄 레오 10세의 그림으로 장식했다. 건축과 예술 외에도 사냥, 무도, 연극 등에 관한 레오 10세의 다양한 취향은 항상 자금난을 불러왔다. 그는 돈이 많은 귀족들에게 성직을 약속하며 기부를 요청하여 부족한 재정을 보충했다. 특히 면죄부는 종교적 사회나 다름없던 중세시대에 투자 없이도 큰 돈을 벌어들이는 수익원이었다. 1516년 요한 텟첼(Johann Tetzel)이 베드로 성당 개축 자금을 위한 독일지역 면죄부 대사로 임명되었다. 1517년에는 독일 마인츠, 할버스타트 그리고 마그데부르크 대주교인 알브레히트(Albrecht von Brandenburg)의 위임을 받아 아이스레벤, 할레, 체릅스트, 베를린, 유터보그 그리고 마그데부르크에서 면죄부를 판매했다.

텟첼의 면죄부 판매는 루터가 사제로 있던 비텐베르크 신자에게도 영향을 주었고, 그 결과 루터의 95개 면죄부 반박논제를 불러와 종교개혁이 일어났으며 프로테스탄트가 등장했다. 루터는 가난한 자에게 주고 궁핍한 자에게 꾸어주는 것이 면죄부 매입보다 더 나음을 그리스도인에게 가르쳐야 한다(논제43)며, 중세교회나 교황에 대한 적대적 표현이 없이(논제71) 자신의 신학적 입장을 표명하고(논제58) 토론하기를 원했다. 면죄부의 구입은 신자의 기본적 삶인 ‘회개’를 불필요하게 만든다. 루터는 논제 1에서 “예수그리스도께서 ‘회개하라’(마4:17) 하신 것은 믿는 자들의 전 삶이 회개의 삶이기를 원한 것”이라며, “진실한 회개가 벌과 죄책으로부터의 완전한 사면(赦免)을 가져 온다”고 논제 36에서 강조했다. 더 나아가 논제 28에서는 “하나님만이 구원할 수 있으며, 사람은 다만 믿음에 의해서만 의롭게 된다”고 밝히고, 그 믿음의 근거는 성서밖에 없다고 명시했다.

루터의 면죄부 비판 논제는 구텐베르크(Johannes Gutenberg, 1400~1468)의 활자 인쇄술에 힘입어 신속하게 독일 전 지역으로 확산되었다. 중세후기에 등장한 르네상스와 인문주의는 교회에 대한 비판적 음성이 대중에게 파고들 수 있는 좋은 배양토가 되어 주었다. 루터는 다만 면죄부의 타당성에 대해 성서에 기초한 학문적 토론을 원했다. 그러나 일반대중이 면죄부를 비판한 그의 95개조에 대해 열광적으로 편승하면서 처음에 의도한 대학 안에서 할 수 있는 토론의 한계를 벗어나고 말았다. 루터의 문제제기는 곧 일반대중의 문제제기가 된 것이다.

루터가 교회의 오류를 꿰뚫어 볼 수 있었던 것은 그의 탁월한 신학적 통찰 덕분이다. 리처드 포스터의 말처럼 “그는 신학적 질문들의 핵심을 파악하고, 놀랄만한 독창성과 기세로 자신의 생각을 표현했다.” 1518년 하이델베르크에서 논한 십자가 신학(theologia crucis)은 루터의 신학적 통찰의 금자탑이다. 루터에 의하면, 모든 것이 십자가를 가리키고, 모든 것이 십자가에서 절정을 이룬다. 예수 그리스도의 십자가 죽음이 죄의 값을 지불했고, 하나님의 정의를 구현하고, 하나님과 우리를 화해케 하고 평화를 가져왔다. 십자가는 하나님을 가장 잘 알 수 있는 길이며, 하나님의 긍휼과 자비, 정의와 평화 그리고 은혜와 사랑을 보여준다. 따라서 십자가와 고난을 통해서 하나님을 인식하고 이해하는 사람이 신학자이다. 루터의 십자가 신학은 인간의 공로와 업적, 즉 가시적인 것에 토대하여 비가시적인 하나님을 표현하려고 했던 중세교회의 소위 ‘영광의 신학’(theologia gloriae)을 거부했고, 중세교회의 거대한 신학적 구조를 뿌리 채 흔들어 놓았다. 루터의 십자가 신학은 신학적 통찰의 새로운 이정표가 되어 본회퍼(Dietrich Bonhoeffer) 그리고 몰트만(Jürgen Moltmann)을 통해 현대에까지 개신교신학의 요체가 되고 있다. 본회퍼는 예수 그리스도를 따르는 제자직(Nachfolge)은 십자가에 달리신 그리스도를 뒤따르는 것임을 강조했고, 몰트만은 십자가에 달리신 하나님을 통해 희망의 신학을 역설했다. 교회의 교회됨은 십자가 신학과 그리스도의 고난을 얼마나 충실하게 뒤따르는가에 있다.

신학적 통찰을 통해 참된 복음과 교회의 사명을 알리려는 측과 제도와 권력을 방패로 기득권을 사수하려는 측과의 싸움은 불가피했다. 에라스무스(Erasmus von Rotterdam, 1466/9~1536)는 가톨릭을 견고한 성에 비유하며, 루터는 성공하지 못할 것이라고 예견했지만 시대가 달랐다. 놀랍게도 지배층을 넘어 모든 평범한 사람들이 루터와 함께하기를 주저하지 않았다. 하지만 루터가 의존한 것은 물리적인 힘이 아니었다. 그는 하나님의 말씀에 철저하게 의존하며 교회의 오류에 맞섰다. 하나님의 말씀은 루터에게 창이자 방패였다. 1520년 종교개혁 3대 저서가 출간되고, 교회의 오류와 성직자의 오용이 무엇인지를 성서를 근거로 밝혔음에도 불구하고, 중세교회는 루터를 이단으로 몰아붙이며 출교와 파면으로 협박했다. 개혁의 길은 결코 쉽지 않았다. 루터와 그를 따르는 개혁진영은 중세교회의 비교회적 요소를 성서를 근거로 바로잡아 달라며 계속 노크했다. 그러나 시정의 문은 쉽게 열리지 않았다. 1530년 아우구스부르크(Augsburg)에서 개혁을 원하는 정치가와 신학자들이 모두 모였다. 신학자를 대표한 멜란히톤(Melanchthon)은 개혁진영의 요구를 담은 아우구스부르크 신앙고백서(Confessio Augustana)를 작성하여 황제인 칼 5세에게 제시했다. 28개항으로 구성된 개혁진영 신앙고백서는 신앙, 칭의 그리고 하나님의 은혜에 대해서 더욱 명확한 입장을 밝혔다. 인간은 자신의 힘이나 선행이나 행위로 자기를 의롭게 할 수 없다. 우리의 구원은 우리가 연습한 결과로 얻는 것이 아니라, 하나님의 종말적인 선물이다. 이것은 밖으로부터 우리에게 오며, 은총 또는 그리스도의 의는 단지 신앙 안에서만 받거나 실현 할 수 있는 것이다.

1529년 슈파이어에서 등장한 ‘프로테스탄트’(Protestant)는 새로운 틀이며, 1530년 아우구스부르크 신앙고백서는 새로운 틀에 담긴 내용이 되었다. 루터의 개혁은 결과적으로 그가 소속된 가톨릭교회의 쇄신이나 오류의 시정을 통해서가 아니라, 구원을 전적으로 하나님의 은혜에 돌리고, 오직 믿음에 의해서만 의를 얻는 다는 내용의 틀을 가진 프로테스탄트로 등장했다.

루터 신학의 핵심이 칭의론으로 귀결되지만, 종교개혁은 결코 칭의론 발견에서 그친 것은 아니다. 루터는 오직 하나님의 은총과 신앙을 통한 칭의를 말하면서 동시에 칭의의 복음이 올바르게 선포되지 않는 중세교회의 갱신을 시도했다. 그가 처음부터 원한 것은 또 다른 제2의 중세교회가 아니었다. 오직 칭의의 복음을 증거하는 하나의 교회만이 그의 소망이었다. 따라서 종교개혁의 진정성을 결과적으로 등장한 프로테스탄트를 근거로 교회분열로 귀착시키는 것은 옳지 않다. 새로운 틀로서 프로테스탄트의 등장은 올바른 교회를 염원한 종교개혁의 필연적 결과이자, 역사 속에 반복하여 등장한 개혁 패러다임의 전형적인 실례이다.

존 위클리프

존 위클리프 (John Wycliff, 1324-1384)는 후스와 함께 종교개혁 이전의 종교개혁자로 불리워 지는 존 위클리프는 영국 요크셔(Yorkshire)에서 태어나 옥스포드에서 공부하고 1372년에 신학박사가 되었다. 이후 옥스포드 교수로 한 평생을 살았다. 사제이기도 했던 그는 14세기 스콜라 철학의 석학으로 인정 받았다. 또한 교회의 재산과 권력을 함부로 사용할 수 있게 하는 법들에 대해 격렬하게 공격했고, 성사 및 예배 제도에 대해 비판했으며, 라틴어 성서를 영어로 번역했다. 뿐만 아니라 순회 강연도 많이 하여 체코의 프라하 대학의 교수들의 초청으로 그 곳에 가서 한 동안 머물렀다. 이것이 얀 후스에게 영향을 주었다. 그는 1384년 러터워스 사제관에서 조용하게 죽을 때까지 자신의 신앙을 지켰다. 이후 20년 동안 위클리프의 추종자들은 영어 성서를 민중들에게 읽히게 하고 교회 안의 죄악을 지적했다.

위클리프는 <유명론>을 쓴 윌리엄 옥캄(William of Ockham)의 영향을 받았다. 1374년 국왕 에드워드 3세에 의해 루터워스(Lutterworth) 교구 목사로 선임된 그는 왕과 교황을 중재하기 위하여 교황의 대리인을 만나기 위해 왕의 대리인의 한사람으로서 브뤼셀에 가기도 했다. 이 무렵부터 위클리프는 ‘은혜에 기초한 주권 (dominion founded on grace)’에 대해 논하기 시작했다. 그가 말하는 주권(dominion)이란 교회 혹은 국가 내의 권위를 실행하는 권리를 말한다. 그는 이 같은 권리는 하나님으로부터 인간에게 부여된 것이며, 교회나 국가는 이 거룩한 은총으로서의 권리를 빼앗을 수 없다고 주장했다. 이리하여, 도덕적 죄의 상태에 있는 인간은 교회나 국가의 공식적 직임을 합법적으로 수행할 수 없다고 했다. 그는 교회가 죄악에 빠졌기에 모든 유형 무형의 자산을 포기해야만 하며, 성직자는 완전히 청빈하게 살아야만 한다고 주장했다. 영국 왕은 이런 위클리프의 생각을 실행하기도 했다.

위클리프는 1376년부터 1381까지 영국을 통치했던 가운트의 존(John of Gaunt)을 성직자로서 보좌했는데 추측컨대 성직자의 재산과 명예에 대해 반감을 가지고 있던 가운트가 위클리프를 배려했다고 여겨진다. 1377년 왕과 의회는 위클리프에게 로마에 대한 상납을 보류할 것인지에 대한 판단을 요청했고 위클리프는 그에 대하여 응답했다.

교황 그레고리 11세는 다섯가지의 사항을 상납하도록 요구했으나 그 요구는 수락되지 않았다. 위클리프의 마지막 정치적 행동은 교회 안에서 신성하게 보호되던 사람들의 죄악에 대하여 그 신성의 장막에서 공식적으로 그들을 끌어내는 논쟁을 하였던 1378년에 있었다. 그 후 1381년 위클리프는 그의 개인적인 삶을 위하여 루터워스(Lutterworth in Leicestershire)에서 은퇴하였다. 그는 은퇴 후도 계속적으로 교회 안에서 자행되는 부패를 엄하게 공격하는 시리즈를 출판하였다. 이런 통렬한 비난은 예전에는 유례가 없던 것이었다.

1381년 재앙은 농민반란(the Peasants' Revolt)과 함께 부닥쳐 왔다. 식자층에게 퍼져있던 위클리프의 가르침과는 달리 위클리프의 사상은 반란을 부추기는 역할에 이용되었다. 사실상 많은 농민들은 지주들을 죽이고 있었다. 이리하여 위클리프의 "은혜에 기초한 주권"(dominion founded on grace) 사상은 극히 위험스러운 것으로 여겨졌고, 위클리프의 운동은 농민반란과 함께 유혈 진압되었다. 1382년 그의 모든 저술들은 불태워졌다. 그 해에 위클리프는 뇌졸중으로 쓰러졌고 1384년 12월 31일 두 번째로 발병한 뇌졸증으로 사망했다.

위클리프가 죽은 후 1403년 독일인 교수인 요한 휘브너는 위클리프의 작품을 발췌해 45개 항목을 만들어 이단적인 것으로 정죄했다. 독일 교수들에게는 3장의 투표권이 주어졌고 보헤미아 교수들에게는 1표가 주어졌다. 독일인들은 손쉽게 보헤미아인들을 누르고 45개 항목을 정통에 도전하는 것으로 결정했다. 또한 그의 적대자들은 1415년에 있은 콘스탄스 공의회에 위클리프의 사상을 제출하였고 그를 이단으로 정죄하였다. 그레고리 11세와 우르반 6세는 그 이전에도 여러 차례에 걸쳐 위클리프를 정죄한 바 있다. 1428년에는 그의 시신이 축성된 장소로부터 이장되었다. 위클리프의 추종자들은 "롤라드파"(Lollards)라고 불려졌다. 그 이름은 화란어 'lollaerd'에서 유래한 것으로 '중얼거리는 자'라는 뜻을 갖고 있다. 이 소그룹은 1382년에 옥스포드에서 축출되었다. 그렇지만 1394년에 몇몇의 헌신된 회원들은 위클리프의 가르침을 계속 펼쳐 나갔다. 위클리프는 주로 성서 번역에 있어서 기억되고 인정받고 있다.

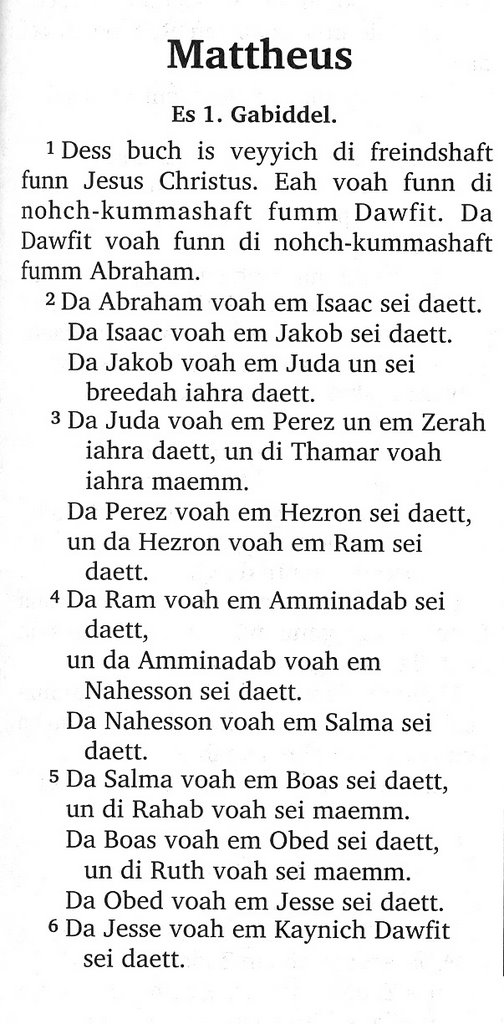

1380년대 초기에 그는 성서를 영어로 번역하는 작업을 이끌었는데, 관용적이고 일상적인 언어로 된 두 개의 완전 번역본을 내었다. 그것은 설교자들이 영어로 된 성경을 읽고 그것으로 설교하게 되는 새로운 종교적 상황을 가져왔다. 오늘날 위클리프의 성서번역은 위클리프 성서번역 협회가 뒤를 이어받아 세계의 모든 언어로 성경을 번역하기 위한 노력으로 계승되고 있다. 후스파 운동 초기에 후스파와 그들의 주장은 위클리프파(Wycliffites) 혹은 위클리프주의(Wycliffism)로 간주되었고, 이 말 대신에 후스파(Hussites)와 후스주의(Hussitism)란 말이 사용된 것은 후스가 죽은 지 훨씬 이후였다.

위클리프는후스의 개혁 사상에 결정적 영향을 준 인물이었다. 후스 자신도 생전에 위클리프주의자라고 불리웠으며 콘스탄스 공의회에서 화형에 처해진 직접 원인도 위클리프의 사상을 지지하고 그것을 배격하지 않는다는 것 때문이었다. 후스에게 직접 영향을 준 위클리프의 사상은 교회론과 성만찬론이었다. 그의 교회론에 의하면 교회는 선택받은 자들의 무리이다. 그는 구원받지 못하도록 저주받은 자들을 가리켜 '미리 알려진 자들'(presciti)이라고 하였는데, 그는 이들을 교회에서 영원히 제외된 자들로 간주하였다.

또한 구원받은 자이건 저주받은 자이건그들은 이미 예정되었으며, 교회는 오직 "예정된 선민들의 공동체"(congregatio predestinatorum)라고 믿었다. 그런데 그는 '누가 선택받은 자이고 누가 저주받은 자인지는 특별한 계시에 의하지 않고는 알 수가 없다'고 말하였다. 그에 의하면 유형교회의 구성원이라 해서 그가 하나님의 참된 교회(무형교회)의 일원인 것은 아니다. 그리스도인으로 부름받았다는 증거는 그의 품성의 거룩함에서 드러나며 이 기준으로 보면 당시 성직자들은 결코 그에 부합하지 못한다는 것이다. 위클리프는 또한 수도원의 폐지를 주장하고 교황이 비(非)영적인 일 즉 세속 정치권력을 조종하는 것을 비난했으며, 성자, 마리아 그리고 성상숭배를 비판하였다.

교황은 물론 그에 동조하는 교회의 가시적 권위는 그들 자신이 타락하여 부름 받은 자로서합당한 품성을 가지고 있지 않았기에 부정되었다. 결국 교회의 가시적 권위를 부정하는 그의 사상은 당시 교회와 대립될 수밖에 없었다. 위클리프의 이런 견해는 성사의 효력이 성사 그 자체에 있다는 카톨릭의 전통적 견해에 배치되는 것이었다. 성사의 효력이 성사를 행하는 자의 도덕적 품성에 관계되는 것으로 여기는 듯한 이런 위클리프의 견해는 후에 후스와 루터에게로 이어졌다. 성만찬에 대한 견해에 있어서, 위클리프는 빵과 포도주가 실제로 예수의 살과 피로 변한다는 카톨릭의 화체설(transubstantiation)을 부인했지만 성만찬의 성례적 중요성을 인정하면서 '유용한 표징'(an effectual sign)이라고 하였다. 그는 말하기를 "빵은 그 자체로 남아있고 그리스도는 빵 안에 실제로 현존한다. 그렇지만 이 현존은 질료 자체가 변화하는 것은 아니다"라고 하였다. 즉 빵은 그리스도의 몸이지만 빵 자체가 변화하는 것은 아니고 그 질료 자체는 빵으로서 남아있다는 잔류론(consubstantiatio)을 주장한 것으로, 빵과 그리스도의 몸이 동시에 존재한다고 본 것이다.

이러한 그의 견해는 후일 루터가 갖게될 견해 즉, 공재설(consubstantiation)과 유사한 것이었다. 그럼에도 불구하고 위클리프는 그 자신이 충직한 교회 구성원의 한 사람으로서 자신의 견해와 의문들에 대한 판단을 교황의 판단에 맡겯다. 그러나 그의 성만찬에 대한 견해는 1381년 옥스포드 박사회의(Oxford council of doctors)에서 정죄되었다. 그에게 있어서 성서는 교회의 권위나 전통보다 우월한 권위였다. 성서는 대중이 알기 쉽고 편하게 접할 수 있어야하기에 성서번역은 불가결한 것이었다. 또한 성서의 지식은 설교를 통하여 유효하게 선포되며 더 귀중한 의식은 없다고 생각했다. 1382년 블랙훼어스(Blackfriars)에서 있었던 소위 '지진 공의 (Earthquake Council)에서 그의 성만찬 견해는 다시 한번 정죄되었고 1383년에는 켄터베리 대주교가 옥스포드에 있는 롤라드파를 격퇴하였다.

1384년 위클리프가 질병으로 죽은 후, 1401년과 1406년 헨리 4세에 의해 다시한번 롤라드파에 대한 강력한 박해가 있었고 1년 후 켄터베리 대주교에 의해 위클리프의 신조들과 성서 번역이 정죄되었다. 1409년 런던 공의회에서 몇 명의 롤라드파가 화형을 당하였다. 헨리 5세에 의한 탄압이 이어졌고 런던에 있는 "Little Lincoln's Field"에 잔존한 롤라드파가 모였을 때 국왕의 친위대의 공격을 받고 그들 중 많은 수가 체포되어 37명이 교수되고 7명이 화형을 당하였다. 1415년 콘스탄쯔 공의회는 260가지의 위클리프의 사상을 정죄하고, 그의 글들을 불태우고 시신을 파헤쳐 불사른 후 강물에 뿌릴 것을 결정하였다. 이 결정은 1428년에 와서 실행되었다.

얀 후스

2015년 7월 6일은 체코의 종교개혁가 얀 후스(Jan Hus, 1372-1415)가 순교당한지 600주년 되는 날이다. 후스는 1372년 보헤미아(현재 서 체코, 동 체코는 모라비아라 함)의 남부 후시네츠 마을에서 태어났다. 그의 부모는 매우 가난한 농부였지만 독실한 기독교 신자들이었다. 훗날 후스는 어린 시절을 회상하며 ‘콩 수프를 떠먹을 때 호밀 빵으로 만든 숟가락을 사용하였는데, 그 숟가락까지도 먹었다’고 말할 정도로 극빈했던 당시 환경을 기록하였다. 그의 어머니는 후스가 훗날 하나님을 섬기는 사제가 되게 해달라고 기도드리곤 했다. 후스 또한 ‘어린 시절 빨리 사제가 되어 좋은 집에 살며 화려한 옷을 입고 사람들의 존경을 받고 싶다’는 소망을 피력하였다. 나중에 후스는 성경을 접한 후 어린 시절 자신의 소망이 악한 욕망이었음을 고백하였다.

후스는 사제가 되기 위해 프라하대학교(당시 보헤미아 지방의 왕 카렐 4세가 세운 대학, 카렐대학교로도 불림, 오늘날은 ‘카를’로 발음하는 수가 더 많음.)에 입학하여 신학과 철학을 공부하고 1396년 인문학과 석사학위를 취득하였고, 1404년에는 신학학사 학위를 받았다. 프라하대학교에서 공부하는 동안 그는 놀라운 자기변화의 경험을 하였다. 그는 체코의 종교개혁 운동의 선구자인 크롬메리쯔의 밀릭(Milic of Kromeriz, d. 1369)과 야노브의 매튜(Matthew of Janov, 1355~1393)에 의해 많은 영향을 받았으며 12세기에 출현한 왈도파 운동으로부터도 적잖은 영향을 받았다.

누구보다도 후스는 영국의 개혁자였던 존 위클리프의 사상에 크게 심취하였다. 영국의 철학자요 신학자였던 위클리프는 세속권력보다 우위에 있다는 교황청의 주장은 어떠한 성서적인 근거도 갖고 있지 않다고 주장하면서 영국 정부로 하여금 부패한 성직자들을 해임하도록 촉구하였다. 그는 교회의 신뢰성 회복을 외치며 강력한 개혁을 시도했지만 교황 그레고리우스 11세에 의해 1377년 정죄를 받았고 1415년 콘스탄쯔 공의회에서 최종적으로 이단 판결을 받았다. 위클리프의 사상은 하위직 성직자들과 보헤미아 지방의 개혁자들에게 널리 영향을 주었다.

후스는 위클리프의 저술들의 일부를 체코어로 번역하였다. 후스는 또한 성서를 자국어로 번역하여 보급하였다. 그는 모든 믿음의 원천을 교황의 말이나 교리가 아닌 성서에 두었고, 교권주의를 철저하게 반대하였다. 후스의 개혁운동은 당시 조국이 처한 역사적인 현실과 맞물려 있었다. 정치적으로 보헤미아는 독일의 지배 아래 있었다. 독일의 황제들은 보헤미아 지방에 독일어를 사용하도록 하고 독일문화를 보급하기 위해 노력하였다. 교회 정치적으로 체코의 교회들은 교황청의 지배 아래 있었다.

이와 같은 상황에서 후스는 1398년부터 프라하대학교 철학부에서 강의했고 1402년부터는 프라하대학교의 베들레헴 채플에서 설교자로 일했다. 이 때 대중적인 설교자로 명성을 날렸다. 그는 설교를 통해 교회개혁과 신자들의 도덕 개혁을 강조했다. 1409년 후스는 프라하대학교 총장으로 선출되었다. 총장 취임사에서 후스는 겉치레가 아니라 겸손과 헌신적인 태도로 대학과 교회를 섬기겠다고 자기 신앙고백적인 연설을 하였다. 그는 진정 ‘예수 그리스도를 따르는 제자의 길’을 걷기를 원했다.

그러나 그의 개혁적인 설교는 당시 교회 지도자들뿐만 아니라 귀족이나 봉건 영주들로부터 미움을 샀다. 1412년은 후스의 인생에서 중요한 전환기였다. 당시 프라하에서 면죄부가 판매되었고 이에 항의하던 젊은 사람들이 죽음을 당하자 후스는 면죄부 판매를 맹렬히 공격하고 교황청을 비판하였다. 그러나 프라하 시민들이 그를 열렬히 호응했다. 마침내 교황청은 체코 지역의 교회에 성무금지령을 선포하였다. 이것은 예배행위 금지로서 형벌의 일종이었다. 후스는 자신에 대한 압박이 심해지자 그해 ‘그리스도에 대한 항의서’를 작성하고 프라하를 떠나 시골마을로 도피하였다. 도피해 있으면서도 후스는 프라하에 남아 있는 동료들과 시민들과 서신을 통해 교제하며 복음의 약속을 굳게 믿고 그리스도의 고난에 동참할 것을 강조하였다.

1414년 말 교황청은 골치 아픈 교회 문제를 해결하기 위해 쮜리히에서 가까운 독일 영토 안의 콘스탄쯔에서 공의회를 소집하였다. 후스는 체코 지역의 교회를 변호하고 성무금지령을 해제해 줄 것을 요청하기 위해 콘스탄쯔 공의회에 참석하기로 결정하였다. 신변이 위험할 것을 염려한 그의 동료들은 만류하였지만 후스의 결심을 막지는 못했다. 그해 11월 3일 후스는 콘스탄쯔에 도착하였다. 그러나 11월 28일 체포되어 여러 곳에서 수감생활을 하였다. 감옥에 갇힌 후스는 1515년 초 프라하 시민들에게 한 통의 편지를 썼다. “사랑하는 이여! 나는 감옥에 앉아 있으나 부끄럽지 않습니다.…하나님이 나와 함께 계시도록, 나를 위해 주 하나님께 간구해 주십시오. 죽을 때까지 하나님의 자비하심에 내가 존재할 수 있다는 희망이 하나님 안에 그리고 여러분이 기도 안에 있기 때문입니다.” 후스는 감옥에서 육체적인 질병으로 고통을 받았으나 믿음으로 극복하며 마음의 평정을 되찾기 위해 부단히 노력하였다. 그곳에서 후스는 더욱 영적으로 성숙한 사람이 되어갔다. 콘스탄쯔 공의회에 참석했던 신부들이 후스를 설득하여 공의회 결정에 복종할 것을 설득하였지만 후스는 자신의 신념을 굽히지 않았다.

결국 후스는 이단으로 선고받아 1415년 7월 6일 콘스탄쯔 화형장에서 화형을 당하였다. 화형에 처해 진 날 사형 집행자들이 후스에게 그의 주장을 철회할 기회를 주었지만 “내가 위증하지 않는 한, 나는 스스로 철회하기를 원치 않는다.”고 결연함을 재차 확인하였다. 얀 후스는 화형장에 도착하여 장작더미를 들고 자기를 향해 걸어오는 한 농부를 쳐다보며 이런 말을 던졌다고 한다. “O Sancta Simplicitas!” (오, 성스러운 단순함이여!) 그의 화형 순간을 목격한 사람의 증언에 의하면 후스는 화형대로 와서 무릎을 꿇고, 두 팔을 펴서 하늘을 향해 눈을 들고, 매우 경건하게 시편으로 기도하였다고 한다.: ‘여호와여, 나에게 은혜를 베푸소서’, ‘주님 안에서 나는 소망하였다.’ ‘주님, 당신의 손에’. 그의 유골은 라인 강에 뿌려졌다.

후스의 폭력적인 죽음의 소식이 전해지자 프라하 시민들을 비롯하여 체코 왕국에서는 전 민족적인 분노가 하늘을 찔렀고 일부 지역에서는 폭동이 일어났다. 하층계급부터 귀족들에 이르기까지 체코의 국민들은 연대 서명을 하여 콘스탄스 공의회에 항의서한을 보냈다. 그만큼 후스는 체코 국민들에게 민족의 영웅으로 추앙을 받고 있었다. 콘스탄쯔 공의회에서 후스의 종교재판관 중 한 사람이었던 에어푸르트(Erfurt) 대학의 교수 요하네스 자카리우스(Johannes Xacarius)에 의하면 “오늘 우리는 한 마리의 거위(Hus를 음역하면 ‘거위’)를 불에 태우지만, 일백 년 후에는 백조(swan) 한 마리가 나타날 것이다”라는 말이 있었다고 한다. 후스의 말인지 자카리우스 자신의 말인지 알 수 없다. 자카리우스의 무덤은 에어푸트 시의 ‘검은 아우구스티누스 수도원’ 본당 제단 아래 있다. 이 무덤 옆 돌 제단 위에서 1505년 여름 마르틴 루터는 신부가 되겠다고 당시 수도원장 요한 스타우피츠(John Staupitz) 앞에 엎드려 서원했다. 그렇다면 백조는 루터를 가리키는 것인가?

후스가 처형당한 까닭

후스의 개혁운동은 당시 그가 가르치던 대학교 교수진의 4분의 3을 차지하고 있는 독일인 교수들과의 마찰을 통해 시작되었다. 후스를 비롯하여 체코 교수들은 독일인 교수들이 위클리프의 가르침을 이단으로 정죄한 것에 대해 매우 분노하고 있었다. 후스는 위클리프의 명성과 그의 가르침은 이단과 전혀 다르다고 변호했다. 논쟁의 초점은 성만찬 교리였다. 후스는 교회에서 성만찬을 베풀 때에 평신도들에게도 빵과 포도주를 주었다. 이종배찬을 실시한 것이다. 그는 교황과 고위 성직자들의 부도덕함을 공격하면서 교황을 적그리스도로 규정했다. 그의 성직자들에 대한 신랄한 공격은 교황청의 분노를 일으켰다. 후스는 사악한 사제들이 “거짓 면죄부”를 판매하고 빌스낙(Wilsnack)에서의 피 묻은 성체의 빵과 같은 사이비 이적들 그리고 유물숭배 등으로 신자들을 현혹시키고 있다고 비난했다. 그는 예수 그리스도만이 오로지 교회의 머리이시며 성서만이 우리 신앙의 최종권위이라고 믿었으며 따라서 교권과 세속권력을 두려워하지 않았다.

후스의 개혁운동은 보헤미아 지역의 민족주의적인 색채를 강하게 띠고 전개되었다. 후스는 서민들뿐만 아니라 귀족들로부터도 후원을 받았다. 그러나 보헤미아 지방의 위클리프 추종세력들을 교회로부터 제거해야 한다는 여론이 일자 교황청과 보헤미아 지방 귀족들 간의 흥정이 성사되었다. 마침내 후스는 1515년 콘스탄스 공의회에서 이단으로 정죄되어 처형되었다. 후스는 자신의 사상은 성경에 근거해 있다고 심문관들 앞에서 호소했지만 성경에 대한 그의 호소는 받아들여지지 않았다. 화형에 처해지기 전 저술한 글에 그의 결의에 찬 신념을 잘 말해준다.: “신실한 기독교인이여, 진리를 찾으라, 진리를 들으라, 진리를 지키라, 진리를 사랑하라, 진리를 말하라, 진리를 배우라, 죽기까지 진리를 수호하라. 그것은 진리가 너를 죄와 악마와 영혼의 죽음과 마침내 영원한 죽음으로부터 자유케하기 때문이다.”

후스의 주된 연구 주제는 교회였다. 그의 교회론은 『교회에 관하여』(De Ecclesia, 1413)란 글에 잘 드러나 있다. 당시 그의 교회관은 전통적인 교회론를 배척한 것으로 간주되었다. 후스 당시 교회의 정치 권력화와 사제들의 도덕적인 부패에 대한 비판은 여기저기서 제기되었다. 따라서 교회에 대한 비판이 후스를 화형시키는 데 결정적인 역할을 했다고 볼 수는 없다. 원인은 보다 근원적인 데 있었다. 후스는 교회를 ‘예정된 자들의 공동체’로 정의하였다. 교회의 일원이 될 수 있는 자들은 하나님이 선택하시고 예정된 자들뿐이다. 다시 말하면 지상에 존재하는 교회에 속한 사람들이나 성직자들이 자동적으로 예정된 자들이라고 말할 수 없다. 이렇게 되면 지상의 교회는 구원을 보장할 수 없다는 말이 된다. 당시 교회가 도저히 수용할 수 없는 부분이었다. 후스가 프라하대학교 총장에 취임할 때 “청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라”(마22:14)라는 요절에 기초하여 취임 연설을 했다는 것은 우연이 아니었다.

그러면 누가 예정된 무리에 포함되는가? 후스의 대답은 이렇다.: ‘그리스도의 법을 공개적으로 어기는 것이야말로 교회의 일원이 아니라는 증거이다’. 그렇다면 그리스도의 법을 어기지 않는 사람이 과연 지상에 단 한 사람이라도 있을 수 있는가? 죄를 짓지 않는 그리스도인이 존재하는가? 후스는 ‘죄’를 예정되지 못한 표식으로 간주하였다. 그러면서 후스는 예정이란 성도들의 도덕적인 삶에서 확인된다고 하면서 예정된 자들은 오직 그리스도만이 아신다고 말한다. 말하자면 후스는 성도들의 도덕 개혁을 철저하게 주장하여 당대 교회의 부정부패를 개혁하려 하였다. 후스는 교회의 가장 큰 권위자는 교황이 아니라 예수 그리스도이며, 성도들이 따라야 것은 교회법이 아니라 그리스도의 법이고, 성경 해석의 권위는 ‘마기스테리움’(Magisterium), 즉 가르치는 직분만이 할 수 있는 것이 아니고 성령만이 올바르게 해석할 수 있다고 주장하였다.

후스는 교회와 세상, 개인과 정치 모든 영역이 그리스도의 주권 아래서 판단되고 운영되어야 함을 역설하였다. 세상 통치자들의 질서도 그리스도의 정의와 법에 맞춰야 한다. 이처럼 후스는 교회의 구조와 권위체계, 운영 방식 자체를 문제 삼은 것이다. 이같은 후스의 개혁적인 교회관은 체코 교회와 성도들에게 광범위하게 지지를 얻었다.

후스가 남긴 유산은?

중세 사회에서 후스란 이름은 일종의 이단의 대명사나 다름없었다. 그의 추종자들 역시 이단세력과 동의어로 취급받았다. 그러나 후스 추종자들은 ‘후스파’(Hussites)란 이름으로 교회 개혁의 중심 세력으로 자리 잡았다. ‘후스파’의 종교개혁 강령은 ‘4개의 프라하 조항’(1420년)에 잘 드러나 있다.: “하나님의 말씀이 사제들에 의해 자유롭게 선포될 것, 이종성찬을 시행할 것, 사제들로부터 모든 세속적인 지위를 박탈할 것, 지위고하를 막론하고 누구든지 죽음을 면치 못한 죄를 지으면 처벌할 것.”

후스파는 기존 가톨릭세력과 세속적인 권력 양자로부터 극심한 박해를 받았다. 그럼에도 불구하고 그들은 순교를 무릅쓰고 초대교회를 본받아 공동 소유의 삶을 실천하였다. 나중 그들은 ‘우스타퀴스트’(Utrakviste, 이종성찬파)로 불렸다. 또 후스파들은 자신들의 이상을 구현하고자 체코 남부지역에 요새를 만들었다. 그 요새는 성경 ‘다볼산’에서 이름을 따서 ‘타보르’(Tabor)라고 칭하였다. ‘타보르파’(Taborites)란 바로 후스파를 가리킨다. 이후 후스파는 로마교황청과 협상하는 과정에서 ‘온건파’와 ‘급진파’로 나뉘었고 후자는 ‘체코 형제단’으로 이름하고 초대교회의 모형에 따라 교회를 세우려고 시도하였다.

이후 체코지역은 반(反) 종교개혁(재가톨릭화)이 한동안(1620-1781) 진행되어 후스파들은 극심한 박해를 받았고 1781년 박해가 그치고 ‘관용’의 시대가 도래하여 1918년 완전한 종교의 자유 시대를 맞이하였다. 제1차 세계대전 이후 1918년 체코슬로바키아 공화국이 설립되어 종교자유가 모든 이들에게 주어졌다. 후스파의 전통은 1918년 ‘체코형제복음교회’를 통해 그 유산을 이어오고 있으며 현재 체코 인구 일 천만 명 중 가톨릭교도가 10%, 개신교도는 1% 정도이다.

후스의 사상은 16세기 종교개혁 운동가들에게도 많은 영향을 주었다. 루터는 공공연하게 후스의 사상을 높이 평가하였다. 루터는 1519년 저 유명한 라이프치히에서 요하네스 엑크(Johannes Eck)와 논쟁을 벌일 때에도 후스의 글들을 많이 인용하면서 믿음의 최종 근거로서 성경을 내세웠다. 루터는 후스를 화형에 처한 콘스탄쯔 공의회의 부당성을 지적하면서 자신을 아예 후스의 후예라고까지 자처할 정도였다. 존 칼빈 역시 콘스탄쯔 공의회의 부당함을 알고 있었다.

위클리프나 후스는 분명 당시 교회가 저지른 범죄들을 꿰뚫어보고 있었다. 이들이 문제 삼았던 주제들은 훗날 개혁교회 사상의 기반이 되었다. 16세기 개혁교회 운동과 비교해 볼 때 이들의 개혁이 성공을 거두지 못한 이유들 중의 하나는 그들의 주장을 널리 알릴 수 있는 효과적인 매체가 부족했다는 점이다. 그러나 이들의 개혁적인 신앙은 단절됨 없이 이어져 내려오고 있으며 16세기 종교개혁운동과 합류하여 현재까지 개혁교회 정신을 이어오고 있다.

후스의 가르침에서 기억해야 할 것은 교회의 본질과 사명을 하나님 나라의 윤리 및 종말론적인 차원과 연결시켜 이해했다는 점이다. 후스는 종교적인 경건은 사회적인 차원의 영역에서 구현될 때 진정한 의미가 있다고 보았다. 프라하에서 후스는 남녀노소, 빈부귀천, 사제와 평신도, 의인과 창녀들 사이의 경계선을 철폐하려 노력하였다. 교회에서 일체의 계급구조는 타파되었다. 제단 위의 성만찬에 누구라도 참여할 수 있다. 후스는 교회와 성도의 철저한 도덕 개혁을 강조하였다. 신앙이란 선행을 통해 촉진된다. 신앙은 하나님의 법이 요구하는 모든 것을 행해야 할 의무를 포함하고 있다. 또한 신자들의 구원을 위한 선행이 요구된다. 루터가 ‘오직 믿음’만을 강조했다면 후스는 ‘사랑에 의해 형성되는 믿음’(fides caritate formata)을 강조했다. 어쩌면 후스의 사상은 루터나 칼빈보다는 중세스콜라주의자들의 도덕신학에 더 가깝다. 오늘날 체코계열의 신학자들, 즉 얀 밀리치 로호만, 로마드카, 밀란 오포첸스키 등은 후스야말로 단순히 종교개혁의 선구자가 아니라 제1의 종교개혁가로 자리매김한다. 체코가 합스부르크가로부터 독립한 이후 후스는 민족주의자로, 또 공산화 이후는 미완의 혁명가로 평가되기도 했다. 그러나 후스의 역사적 유산은 교회개혁을 통해 사회와 역사를 새롭게 세워보려 했던 그의 열정에 있었다. 그런 점에서 후스의 ‘하나님 나라’ 사상과 루터와 깔뱅의 ‘믿음에 의한 칭의’가 보완적으로 만난다면 제3의 종교개혁을 위한 토대가 마련되지 않을까?

얀 후스(Jan Hus, 1372-1415)는 체코의 신학자이며 종교 개혁자였다. 1400년부터 대학에서 교양 학부와 신학부의 교수로 일했으며, 로마 가톨릭 교회 사제가 되었다. 그 후 철학부의 학장을 맡고 일년 후에는 대학의 총장이 되어 체코인들이 독일의 힘에 맞서 싸울 것을 독려했다.

그는 프라하 대학의 지도적인 체코인 교수로서, 라틴어 뿐 아니라 체코어로도 저술 활동을 했고, 체코어를 개량, 철자법을 개혁하여 지금까지 이어지게 한 장본인이다. 그러니까 우리나라로 말하면 세종대왕은 아니더라도 그 정도의 존경을 받는 존재라고 보면 된다. 그는 체코어로 찬송가를 보급하기도 했다. 그는 설교와 저술활동을 통해 교회가 타락을 청산하고 초기 기독교 정신으로 복귀해야 한다고 주장했다. 그의 주장은 프라하 대학 교수들과 왕실, 일부 귀족, 그리고 다수 대중의 지지를 받았다.

후스에게 영향을 준 사람은 영국 종교 개혁자 존 위클리프였는데 그와는 달리 후스는 대중 앞에서 설교를 통해 가르침을 설파하고 이를 실행에 옮기라고 촉구한 것이다. 또한 그는 교회의 재산권을 박탈해서 청빈한 교회를 만들어야 한다고 주장했고 교회의 면죄부 판매를 공개적으로 비난했다. 이렇게 교황청에 맞서다 보니 가만 놔둘 리가 없었다.

1414년 11월 콘스탄쯔에서 종교회의가 열렸는데, 체코 왕 바츨라프 4세의 동생인 지크문트가 안전을 보장하면서 후스로 하여금 종교 회의에 참석할 것을 요구하자 후스는 교회의 고위 성직자들에게 자신의 주장을 이해시킬 수 있는 기회라고 판단하여 동의하고 따라나섰다. 그런데 이게 함정일 줄이야! 콘스탄츠에 도착하자마자 체포되어 감옥에 갇혔고 1415년 7월 6일 화형에 처해진 것이다.

그러나 후스의 처형은 체코인들의 강한 반발을 불러일으켰다. 마침내 체코 땅에는 교황청에 맞서는 혁명의 기운이 감돌기 시작했고 1415년 가을에는 여러 귀족들이 콘스탄쯔 종교 회의의 결정을 거부한다는 결의문을 발표했다. 후스의 가르침에 따라 체코에서 하나님의 말씀을 끝까지 수호하겠다는 선언문이 발표되기도 했다. 이는 로마 가톨릭 교회에 대한 도전과 봉기의 신호였다.

이때부터 후스의 추종자들은 성만찬 때 빵과 포도주를 함께 나누기 시작했다(그 전에는 성직자들에게만 포도주를 나누는 것이 허용되었다. 왜냐하면 성혈, 즉 포도주를 실수로 땅에 흘릴 수가 있다는 생각 때문에 교회에서는 성체, 즉 빵만 허용했다. 그러나 후스주의자들은 후스의 허락을 받아 이를 채택하기 시작했다).

이로서 후스주의와 로마 가톨릭 사이의 갈등은 깊어졌다. 결국은 후스 전쟁(Hussitenkriege, Husitské války 1419∼1434년)이 발발하게 되었는데 이 전쟁은 얀 후스를 추종한 후스파와 그들에게 로마 가톨릭교회 권위를 강제하려 한 여러 군주들 사이에 벌어진 것이다. 보헤미아 왕국의 체코인 인구 대부분은 후스파였으며, 이들의 공동체는 상당한 군사력을 형성할 수 있었다. 후스파는 자신을 토벌하기 위해 다섯 차례(1420년, 1421년, 1422년, 1427년, 1431년)나 파견된 이른바 ‘십자군’을 얀 지슈카 장군의 뛰어난 지휘로 격퇴했으며, 인접 국가의 전쟁에도 개입했다. 후스 전쟁은 핸드 캐넌을 비롯한 초기 개인화기가 광범위하게 사용된 사례로도 특기할 만 하다. 그러나 1434년 온건 후스파 양형영성체파가 로마 가톨릭교회와 연합하여 급진 후스파 타보르파를 꺾으면서 전쟁은 종료되었다.

가톨릭 교회와 후스파 사이의 오랜 전쟁은 결국 바젤 종교회의를 통한 화친조약으로 종료되었다. 온건 후스파는 보헤미아 국왕과 (로마 가톨릭) 교회의 권위에 복종하는 대신 자신들의 다소 이형적인 의례 관습을 용인받는 합의를 얻어냈다. 여기서 보헤미아 국민교회가 생겨나게 되었다. 겉으로 보기에는 가톨릭 교회가 승리한 것 같지만 후스파는 빵과 포도주에 의한 성체배령(聖體拜領)을 인정받아 결국은 종교적 목적을 달성한 것이었다. 그러니까 후스 전쟁의 발단은 성찬식 때 빵만 아니라 포도주, 그러니까 성혈과 성체를 함께 받아야 된다는 ‘양형영성체’ 주장 때문이었다.

그러나 로마 가톨릭과 교회와의 화친에 반대하는 강경한 부류들은 체코 동부 모라비아에 종교집단을 형성했다. 이것이 오늘날 모라비아 교회의 기원이 된다. 이들은 신약성서의 ‘산상수훈’을 바탕으로, 사도시대의 소박함을 재건하자고 주장했다. 이들은 가톨릭 교회의 반 종교개혁과 30년 전쟁으로 타격을 받았으나, 1727년 독일의 진첸도르프(Zinzendorf) 백작의 도움을 받아 다시 일어섰다. 모라비아 교회의 신도들 과반수가 아직 북 아메리카에 살고 있고 이들은 여전히 활발하게 전도활동을 하고 있다.

모라비아 교회는 신앙이란 신조(信條)에 있는 것이 아니라 경건에 있다고 주장하면서, 경건하지 않은 합리주의나 고정화된 정통주의에 맞서 심정(心情)의 종교를 강조했다. 이들의 사상은 .슐라이어마허를 비롯한 19세기 독일 신학자들에게 영향을 끼쳤다. 특히 감리교의 창시자 존 웨슬리가 대서양을 건너는 여객선에서 이들에게 감화를 받고 신앙운동을 일으켰다는 이야기는 유명하다.

얀 후스가 순교한 7월 6일은 지금도 체코의 공휴일로 정해져 있고 구 시가지 광장에 서 있는 그의 동상은 그의 처형 500주년이 되던 해인 1915년에 건립되었다. 체코의 시민들은 후스가 처형당한 기념일에는 이 광장에 모여 예배를 드리고 축제를 즐긴다고 한다. 근처에 있는 얀 후스 박물관은 초기 르네상스 양식을 이용한 아름다운 건축물로 1521년에 완성되었다. 건물 내부는 후스 운동 박물관으로서 일반에게 공개되어 후스파의 활동 및 후스 전쟁에 관련된 자료를 전시하고 있다.

얀 지슈카

얀 지슈카(체코어: Jan Žižka z Trocnova a Kalicha 얀 지슈카 즈 트로츠노바 아 칼리하, 1360년~1424년)는 체코의 장군이자, 후스파의 지도자로서, 종교개혁가 얀 후스의 추종자이기도 하며, 부르주아에 속하는 가문 출신으로 보헤미아의 트로크노브에서 태어났다. 로마 가톨릭교회 교황 마르티노 5세와 헝가리의 왕 지기스문트의 십자군을 농민군과 신출귀몰한 전략으로 대파하여 체코의 종교개혁을 지켜낸 인물이다.

그는 Wenceslaus 4세의 재임 중에 일어난 보헤미아의 내전에 참가했다. 1378년에 연대기 작가 에네아 실비오 피콜로미니(교황 비오 2세)의 기록된 공식적 기록에 따르면 지슈카라는 별명이 척안(隻眼)을 의미하며, 얀 지슈카가 한쪽 눈을 잃게 된 이유는 어린시절의 싸움 때문이라고 한다. 지슈카는 탄넨베르크 전투(그룬왈드 전투: 1410년 6월 15일)에 참전하여 독일 기사단에 저항하여 라드진을 수비하였다. 그는 궁정과 깊은 연관이 있는 어린시절을 보냈고, 소피아 여왕의 시종으로 들어가기도 했었다.

보헤미아의 종교적 분노가 1415년 종교개혁자 얀 후스의 화형으로 최고조에 달했을때, 가톨릭군을 중심으로 한 십자군이 보헤미아를 대상으로 결성되었다. 이에 지슈카는 보헤미아의 명예와 땅을 지키기로 결심하였다. 얀 지슈카는 전술에 있어서 극도의 실용주의자였다. 그는 자신의 휘하에 무수한 숫자의 농부들과 소작농들이 있는 것을 보았다. 지슈카는 이 농부들을 그들이 전혀 소유하지 못한 칼과, 말, 갑옷으로 무장한 전통적인 병사로 바꾸려 하지 않고, 병사에 편입시켰다. 이같은 독립의 윤곽과 군사적인 사고는 가톨릭의 믿음을 실증적으로 바라보려 한 얀 후스의 사고와 나란히 중세와 근대를 이어주는 또다른 축이었다.

지슈카는 기존의 사고를 제쳐두고 전혀 다른 군단을 편성했다. 그는 많은 농기구들을 무기로 변환시켰다. 농업용 도리깨는 무기가 되었다. 또한 농업용 마차를 수레진(Wagenburg)이라 부른 그의 재치있는 전술은 탁월했다. 이 마차는 바퀴를 마주 대어 세워 놓아 말들은 이 울타리 안에 안전하게 보호되었다. 마차의 바깥 부분과 하부장치에는 날카로운 나무들과 병사들이 총을 쏠 수 있는 구멍들이 나있었다. 신호에 따라 마차는 당겨질 수 있었고, 이에 후스파 기병들은 전술적 조치에 따라 적의 측면을 기습적으로 공격할 수 있었다. 지슈카는 그의 군대를 이런 전술에 익숙해지도록 훈련시켰으며 전장에서 깃발을 통해 신호를 알리는 시스템을 구축했다.

후스 전쟁은 또한 전장에서 총의 초기적인 성과를 보여주었다. 독일인들은 화약을 만들기 시작하여 이중 전술적 무기로 소량을 사용하였다. 그러나 평지에서 총병들은 단지 총을 한발 쏘는 정도로 말 위에 올라탄 기병에게 당해낼 수 없었다. 그러나 성벽의 뒤, 혹은 수레진의 담장 안에서 총병의 무리는 총의 위대한 잠재성을 일깨울 수 있었다. 체코인들이 총을 pištala라 부르고, 소형 대포를 houfnice라고 부르던 데에서 영어 단어 "Pistol"과 "howitzer"가 유래하였다. 탄네베르크의 경험에서, 지슈카는 그의 적들이 어떻게 공격해올지 정확히 알 수 있었고, 그는 적군을 격파하여 자신의 승리로 만들 수 있는 방법을 확실히 알 수 있었다. 그는 시대를 뛰어넘어 위대한 혁신자이며 군사적인 지도자로 여겨진다. 지슈카는 역사상 드문 불패의 장군 중 하나였다.

Mikoláš Aleš가 그린 후스파 장군 얀 지슈카

지슈카의 이름은 후스전쟁이 시작된 1419년 후스파 사람들이 마을의 의원을 시청의 창문을 통해 내던진 것으로 시작된 제1차 프라하 공방전에서 나타나기 시작했다. 국왕 지크문트의 열렬한 추종자와 프라하의 시민들 사이에 일시적인 휴전협정이 맺어졌을 때 지슈카는 그의 추종자들과 함께 플젠으로 행군했다. 얼마 안가 그 도시를 떠나 수도멜에서 지기스문트의 추종자들을 격파하고(1420년 5월 23일), 타보르에 도착하여 성장하는 후스파에 대한 새롭고 강한 지지를 확인했다.

독일의 왕이자 헝가리의 왕으로 보헤미아를 침공한 지기스문트가 그의 형제 벤체슬라우스의 후계자라면서 왕관에 대한 권한을 주장하는 동안, 지슈카는 새로운 군사 공동체를 구성했는데 그는 4명의 인민 장군 중의 하나가 되었다. 그때 지기스문트에게 협박을 받은 프라하의 시민들이 타보르에 구원을 간청하였다. 지슈카 등에 의해 지휘되던 타보르 군은 도시 방위를 위해 입성하였다. 지슈카와 그의 병사들은 프라하 행정구역에 속해 있으며 지즈코프의 비트코프라고 알려진 언덕에 진지를 구축하였다. 독일군이 개방된 지형에서 후스파 공동체에 의해 방어되고 있던 비트코프의 진지로 돌격하였다. 지슈카의 영웅적 활약에 의해 독일군의 공격은 분쇄되었고, 지기스문트의 군대는 포위를 풀었다. 얀 지슈카를 기리는 거대한 동상이 이 언덕의 정상에 세워져 있다. 이 상은 지슈카가 거대한 말의 동상 위에 앉아 있는 것으로 높이가 9미터나 된다. 1420년 8월 22일에 타보르군은 프라하를 떠나 타보르로 돌아갔다.

지슈카는 지기스문트의 추종자 중 강력한 로마파인 Oldřich II of Rožmberk와의 새로운 전쟁에 휘말리게 되었다. 지슈카는 언제나 승리했고, 이 투쟁을 통해서 후스파는 지기스문트가 떠난 보헤미아의 대부분을 점령할 수 있었다. 이때 리투아니아의 비타우타스 대공을 왕으로 선출하자는 의견이 있었으나 1421년 카슬라브에서 회동한 모라비아와 보헤미아 의회는 국가의 종교적, 정치적 정당들에 의해 선출된 20명의 지도자로 구성된 잠정적인 정부를 구성할 것을 결의했다. 카슬라브의 회의에서 중대한 역할을 담당한 지슈카 장군은 두 명의 타보르 대표 중 하나로서 선출되었다.

지슈카는 아담파라 불린 광신적인 분파의 반란을 빠르게 진압하였다. 그는 로마파와 지기스문트의 추종자에 대한 싸움을 계속하였으며 그가 받았거나 요구한 활약에 대한 보상 중 유일하게 리토멀리스 근처의 작은 성을 점령하여 계속적으로 소유하였다. 후스파의 관습에 따라, 지슈카는 자신의 새로운 소유물에 Chalice라는 성서적인 이름을 주고, 이후로 서명을 할 때 칼리스의 지슈카라 하였다. 1421년, 그는 라비 성을 공략하던 중 남아있던 한쪽 눈마저 부상으로 잃고 말았다. 비록 맹인이 되었지만, 지슈카는 계속하여 타보르의 군대를 지휘하였다.

1421년 말, 지크문트는 보헤미아를 점령하고자 다시 침략하였고, 지슈카로부터 쿠트나호라의 중요한 마을의 소유권을 획득하였다. 마을의 대다수인 독일계 주민들은 소수인 후스파 사람들을 학살하고 성벽 밖에서 야영을 하고 있던 지슈카에 대해 성문을 닫는 행동을 보였다. 타보르와 프라하 연합군의 최고 지휘자인 지슈카는 계략에 빠졌으나 역사가들이 최초의 기동전이라 부르는 전략을 수행하려 하였다. 지슈카는 적의 봉쇄를 뚫고, 콜린으로 퇴각하여 증원을 받은 후 반격을 개시 콜린과 쿠트나 호라와 콜린 사이에 있는 네보비디의 마을에서 지기스문트의 군대를 격파하였다. 1422년 1월 6일. 지기스문트는 1만 2천의 병력을 잃고 자신만 간신히 돌아갈 수 있었다. 지기스문트의 군대는 Deutschbrod에 최후의 영채를 구축하였으나 체코군에 의해 격파당했고, 지슈카의 방법과는 반대로 이 곳의 수비자들은 검을 들었다.

1423년 초, 내전을 지휘하던 후스파 지도자 사이에 불화가 싹트기 시작했다. 지슈카는 타보르 군의 지도자로서 호리스에서 4월 20일에 Utraquist의 귀족들과 프라하 군을 격파했다. 그러나 얼마 지나지 않아 새로운 십자군이 준비되고 있다는 소식이 들렸고 후스파는 1423년 6월 24일 코노피스테에서 휴전협정을 맺었다. 그러나 얼마 후, 소위 십자군이 보헤미아에 입성하기도 전에 소멸되자 갈등이 다시 표면화되기 시작했다. 리투아니아의 공작 지기스문트 코리부트는 그의 일시적인 통치기간 동안, 소위 Utraquist라고 불린 온건 후스파에 속한 밀렌티네크의 공작 보렉을 흐라덱 크라로브시의 통치자를 지명한 적이 있었다. 지기스문트가 떠난 이후에 민주파가 도시의 전권을 소유한 흐라덱 클라로브시는 보렉을 통치자로 인정하지 않았고, 이를 위해 지슈카를 불렀다. 지슈카는 이 요청에 응해 흐라덱 크라코브의 근처에 있던 스트라코브의 농장에서 보렉의 지휘하에 있던 Utraquist들을 격파했다. 1423년 8월 4일.

지슈카는 이제 그의 오랜 적 지크문트의 통치하에 있는 헝가리를 침공하기 시작했다. 비록 지슈카의 헝가리 공격은 헝가리 인들의 강력한 저항으로 성공적이지는 못했지만, 이때 지슈카가 보여준 퇴각은 지슈카의 군사적 공훈 중 하나로 평가된다. 1424년 내전이 보헤미아에서 다시 발발하고 지슈카는 1월 6일 스칼리스, 6월 7일 말레소브에서 프라하 인들과 Utraquist들을 완벽하게 격파했다. 9월에 그는 프라하로 행군하고 그달 14일 Utraquist로서 후에 프라하의 대주교가 되는 얀 로키카나의 설득으로 후스파 간의 평화에 합의했다. 후스파는 화해를 하면서 아직 지기스문트의 추종자에 의해 지배되는 모라비아를 공격해야 된다고 합의하고 지슈카는 전역의 사령관이 되었다. 그러나 그는 모라비아 공략도중 전염병으로 인해 프리비슬라브에서 1424년 10월 11일 사망했다. 연대기 작가 피콜로미니(교황 비오 2세)에 따르면 지슈카의 유언은 그의 몸으로 드럼을 만들어서 그가 죽은 후에도 자신의 군대를 지휘할 수 있도록 하게 해달라는 것이었다. 이는 많은 적들로 부터 악마로 여겨진 맹인 장군에 관한 하나의 신화이다. 지슈카가 죽었을 때 그의 군사들은 스스로 고아라고 칭했다. 마치 그들의 아버지를 잃은 것 같은 슬픔을 느꼈기 때문이리라. 지슈카의 적들은 그를 두고 말하길 "오직 신의 손에 의해서만 제거될 수 있는, 물리칠 수 없는 이”라고 했다. 하지만 그런 게 어딨나?

지슈카의 전술은 정통적이지 않고, 혁신적이었다. 그는 군세를 훈련시키고 장비시키는 데 그들의 능력에 따랐으며, 마차를 작은 대포와 총으로 무장하여 500년 후 나타날 탱크를 예견하게 했다. 그는 훈령 뿐 아니라 지형 지물을 이용하는 데도 탁월한 능력을 나타냈다.

Jan Žižka in a detail of Jan Matejko's Battle of Grunwald

최근 체코의 문화와 종교 발달에 대한얀 지슈카의 실제적 활동에 대하여 역사 연구가들의 몇가지 고찰이 이루어지고 있다. 그들은 얀 지슈카를 자기 방어와 교회를 신에게 가까운 쪽으로 개혁하기 위해 싸운 현명한 지도자로만 평가해서는 안된다고 주장한다. 신의 이름으로 무수한 사람들을 살상하고 교회와 마을을 불태움으로써 체코 문화의 중요한 부분을 파괴한 사람으로도 봐야 한다는 것이다. 물론 그는 적들을 단 한 사람도 살려주지 않았지만 어린아이와 여자는 살려주기도 했다. 하지만 이런 주장은 극단적인 것이다. 그는 장군으로 다방면에 출전하여 보헤미아를 침략하는 십자군에 대응할 수 밖에 없지 않았겠는가… 지슈카는 고국과 국민의 신념을 지키기 위해서 전투 외에는 선택할 수 있는 방법이 없었다. 적들의 경우 일말의 자비심도 없었지만 지슈카는 가끔 자비심을 보이기도 했다. 네메르키 브로드에서 그의 군대가 불복종의 태도를 보인 후에 지슈카는 그의 전군에 명령하여 신에게 자신의 잘못을 용서해 줄 것을 비는 기도를 하게 하였다. 그 후에 얀 지슈카는 꼼꼼한 법률을 지어 전군은 물론 그 자신에게도 적용되는 문서를 작성하였다. 얀 지슈카는 수세기 동안 만연한 단순하고, 피에 굶주린 전사가 아니라 사려깊은 지도자로 그려진다. 얀 지슈카는 검의 사람으로서 신의 사람인 얀 후스의 반대면을 상징하는 것으로 여겨진다. 후스전쟁을 다룬 오타카르 바브레의 서사 영화에서 두 사람은 체코의 국가적 정체성을 상징하는 인물이 되고 있다.

모라비아 크리스챤들

모라비아는 체코의 동쪽 지방을 말한다. 체코에서는 ‘모라바’라고 하는데 모라비아는 라틴어식 발음이다. 그러나 모라바보다 모라비아란 말이 많이 사용되므로 이 글에서는 ‘모라비아’라고 한다. 이 글을 쓰는 이유는 종교개혁적 시각에서 모라비아 크리스챤의 활동을 나름대로 정리하기 위함이다. 필자는 2017년 8월 30일 모라비아 크리스챤의 고향이라 할 수 있는 독일 작센 주의 헤른후트를 다녀왔다. 독일, 체코, 폴란드의 3국 국경에 가까운 헤른후트는 약 1,000기의 모라비아 선교사들의 무덤을 품고 있었다. 그 자체로 많은 감동을 받았다.

모라비아 크리스챤들이란 체코의 모라비아 지방 출신 프로테스탄트들로 부터 시작한다. 1725년 이들은 로마 가톨릭 교회의 탄압을 피해서 독일 작센에 있는 진젠도르프 백작의 영지로 이주하였다. 그리고 이곳에 ‘헤른후트’란 이름의 공동체를 설립했다. 모라비아 크리스챤들은 최초의 프로테스탄트 선교사들이라고 불리워 질 정도로 활발한 해외선교 활동을 벌였다, 뿐만 아니라 성공회 사제인 존 웨슬리에게 감동을 주어 감리교를 창설하게 했다. 또한 이들은 공동체 생활을 통해서 그리스도인의 직업윤리를 실천했다. 이들이 기독교 역사에 있어서 특히 중요한 것은 유럽을 뛰어넘어 선교활동을 벌였다는 점이다. 로날드 녹스(Ronald Knox)는 이들에 대해 ‘유럽선교에 있어 활력있는 누룩’이라 했고, 비숍 하세(Bishop Hasse)는 “이들의 영향은 초기 영국의 부흥에 있어 중요한 요소"라고 했다.

하지만 만약 우리가 모라비아 크리스챤들의 역사를 살핀다고 하면서도 진젠도르프를 시조로 생각한다면 그것은 중대한 실수가 될 것이다. 우선 모라비아 크리스챤들은 체코어를 사용하는 슬라브 족이었고 진젠도르프는 독일어를 쓰는 독일인으로 루터교 신자였다는 점에서 차이가 있다. 그러므로 우리는 모라비아 크리스챤에 대해 이야기 할 때 좀 더 큰 시각을 가져야 한다. 그래서 9세기로 거슬러 올라가야 한다. 비잔틴 제국의 정신적 모태였던 동방교회는 슬라브족 선교에 관심을 가졌다. 그래서 슬라브족을 위해서 선교사들을 파송했는데 그 최초의 선교사들이 철학자이자 뛰어난 언어능력의 소유자인 콘스탄티누스(Constantinus)와 화가인 메도디우스(Methodius)였다. 두 사람은 친 형제였다. 메도디우스가 형이었지만 동생인 콘스탄티누스가 더 유명하다.

862년 모라비아(대 모라바 왕국)의 왕 라스티슬라프는 동 로마제국의 황제 미카일 3세와 콘스탄티노폴리스의 총대주교 포티우스에게 사절을 보내서 기독교로 개종하게 해줄 것을 요청하였다. 라스티슬라프는 북서부 국경에서 프랑크족으로부터 압박을 받고 있었는데 프랑크의 루트비히 2세가 불가리아의 보리스 1세와 동맹을 맺자 불안해진 그는 동맹을 구하게 되었다. 이것이 콘스탄티노폴리스 교회의 영향력을 확대하고자 하는 포티우스에게 절호의 기회가 되었고 결국 콘스탄티누스와 메도디우스 형제가 선교사의 임무를 맡게 되었던 것이다. 선교사로 파송을 받으면서 콘스탄티누스는 키릴로스로 이름을 바꾸었다. 이후 이들을 키릴로스 또는 시릴로스 형제라고도 부른다. 864년 초여름 키릴로스와 메도토디우스는 모라비아로 가서 슬라브족 선교를 시작했다. 키릴로스는 문자가 없던 슬라브족을 위해서 새 문자를 만들고 이것으로 성서와 기도문을 번역했다고 한다. 로마 가톨릭 교회는 예배 때 라틴어 아닌 지방어 사용을 정죄했지만 동방 교회는 오히려 격려를 했다고 한다. 아무튼… 이때의 슬라브어는 마케도니아식이었다.

키릴로스와 메도디우스는 그리이스의 데살로니카 출신이었다. 신약의 언어인 헬라어가 그의 모국어인 셈이다. 동 로마 제국 해군 제독의 집안에서 827년에 태어난 키릴로스는 일찍 부모를 여의었으나 궁정 신하였던 테옥티스투스에 의해 발탁이 되어 콘스탄티노폴리스 대학에서 공부할 수 있었다. 키릴로스는 그의 학식과 덕망을 높이 인정 받았고 당대의 대학자인 포티우스의 휘하에서 사서가 되었다. 그는 수사학, 신학, 천문학 등을 배웠으며 특히 어학에 뛰어난 재능을 보였다. 그는 거의 모든 언어에 뛰어나서 라틴어, 아랍어, 슬라브어를 유창하게 구사했다고 한다. 이후 그는 하자르족 선교에 나서서 많은 사람들을 개종시켰고 하자르족 군주의 호의를 얻어 그리스도인 포로 2,000명을 해방 시키기도 했다. 그는 다른 유일신교인 유대교와 이슬람에 대한 연구도 했는데 유대교를 강하게 비판한 것은 하자르족의 선교를 위한 전략이었다.

867년 교황 니콜라우스 1세는 키릴로스와 메도디우스 형제를 로마로 불러서 의견을 듣고자 했다. 특히 그들의 선교지역인 슬라브 지방에 대한 관할권을 주장하면서 라틴식 전례만을 고집하는 짤즈부르크 대주교 테오트마르와 파사우 주교와 화해를 시키려고 했던 것이다. 하지만 교황은 그해 11월 13일에 갑작스럽게 죽었고 키릴로스와 메도디우스는 이듬해에 로마에 와서 새 교황인 하드리아누스 2세에게 자신들의 입장을 설명할 수 있었다. 교황은 그들의 입장을 지지하고 슬라브식 전례를 사용하는 것을 공식적으로 승인했다. 그러나 키릴로스는 868년 말 갑자기 병에 들었고 869년 2월 14일 로마에서 죽었다. 키릴로스는 슬라브 선교의 공을 인정받아 동방 정교회로부터 성인으로 시성되었다. 로마 가톨릭에서는 1880년에 이르러서야 형인 메도디우스와 함께 성인으로 추대되었다. 1985년 교황 요한 바오로 2세는 그들을 ‘유럽의 수호성인’으로 선포하였다.

키릴로스가 죽은 후에 홀로 남은 형 메도디우스는 성경 전서를 슬라브 언어로 번역하기 시작했는데 결국 완수하였다. 그 기간 중에도 메도디우스는 교황과 접촉을 계속하였으며 교황은 처음에는 지방어 사용을 정죄하는 원칙을 고수하더니 나중에는 허용했다고 한다. 그러나 독일의 성직자들은 메도디우스를 침입자라고 비난하면서 비잔틴 선교와 슬라브 문학에 대하여 무자비하게 반대하였다. 그들은 메도디우스를 스와비아(Swabia)의 한 수도원에 3년이나 감금한 적도 있었다. 885년에 그가 세상을 떠나자 모라비아의 기독교 공동체는 큰 어려움을 당하게 되었다. 모라비아에서 축출된 그의 제자들은 복음을 들고 불가리아로 갔는데 그 곳 상황은 보다 긍정적이었다. 그런데 1029년 모라비아가 보헤미아에 통합이 되고 신성로마제국 안으로 들어가고 말았다. 하지만 그렇다고 해서 모라비아 교회가 없어진 것은 아니었다. 그들의 민족교회적 면모는 약 700년 후에 나타난다.

15세기 초 로마교회가 보헤미아교회를 병합하려 하였을 때 얀 후스가 반대했다. 하지만 그가 1415년에 죽자 그의 추종자들은 온건파와 강경파로 나뉘어 져서 결국 전투를 벌이게 되었다. 온건파는 1437년 보헤미아 국가교회를 설립했다. 강경파는 쿤발트(Kunwald)에서는 ‘신약단체’라는 이름으로 공동체를 만들었다가 1457년 그 이름을 ‘형제의 교회’(the Church of the Brotherhood)라고 바꾸었다. 후에 완델파 등을 합쳐서 ‘형제의 연합’(Unitas Fratrum)이란 이름의 공동체를 이루었다. 그들은 퓨리탄 처럼 엄격한 교리와 훈련과 예배의 개혁과 형제애 등을 강조하면서 사도적인 신앙으로 돌아가자고 했다. 그들의 초기 지도자들은 완델파로부터 안수를 받고 사도직의 계승을 주장하였다. 성경을 강조하는 믿음과 평화주의의 표방이 그들 신앙의 특색이었다. 그래서 로마 가톨릭 교회는 그들을 용납할 수 없었다.

1609년 보헤미아 황제 루돌프는‘형제의 연합’에게 자유를 인정하는 서한을 보냈다. 그래서 보헤미아의 개신교 중 과반수가 그들에게 가담하게 되었다. 그러나 그들의 평화와 번영도 잠깐이었다. 루돌프 황제가 죽자 로마 가톨릭 교회는 트렌트 회의 결의안으로 그들을 압박했다. 마침내 보헤미아는 합스부르크에 속한 그들의 새 황제에 대항하여 30년간 전쟁을 벌였는데 1620년 바이젠버그에서 대패하고 말았다. 그리고 그들 가운데 3,600명이나 되는 사람들이 피난의 길을 떠났다고 한다. 유럽 여러 지역에 흩어진 그들 단체의 지도자는 요한 아모스 코메니우스(John Amos Comenius)였다.

15세기 이후 후스파의 종교 개혁이 격렬하게 전개되었다. 17세기의 보헤미아는 로마 가톨릭 국가였던 합스부르크 왕가의 지배 하에 있었고, 로마 가톨릭과 개신교 사이에서 여러 차례 불협화음이 일어났으나, 신성 로마 제국의 황제들은 개신교도의 세력이 크다는 것을 인식하고 개신교 신앙을 인정해 주었다. 이후 신성 로마 제국의 황제 겸 보헤미아의 왕 마티아스(황제 재위: 1612~19년, 보헤미아 왕 재위: 1611~17년)도 양쪽 진영에 대한 융화 정책을 추진하였다. 그러나 열렬한 로마 가톨릭 교회 신자인 페르디난트 2세는 보헤미아 왕으로 선출(재위: 1617~37년)이 되자마자 개신교 탄압을 시작했다. 그 와중에 프라하 대주교령에 있던 개신교 예배당들이 철거되었고 개신교 신자들은 탄압을 받았다. 결국 개신교 신자들은 프라하 왕궁을 습격해서 왕의 고문관 3명을 왕궁 창문 밖으로 던져 버린 프라하 투척 사건을 벌이고 말았다. (1618년) 개신교 신자인 보헤미아의 제후는 이 사건을 계기로 단결하여 반란을 일으켰고 이것이 30년 전쟁(1618~48년)의 시발점이 되었다.

반란군 제후들은 다른 개신교 제후에게 협력을 호소하였고 개신교 제후 연합의 찬성을 얻어냈다. 황제 마티아스가 사망하고(1619년), 보헤미아 왕 페르디난트 2세가 신성 로마 제국 황제도 겸임(재위: 1619~37년)하게 되자, 보헤미아의 제후들은 페르디난트 2세를 황제로 인정하지 않고, 개신교 제후 연합의 중심적 존재였던 팔츠 선제후 프리드리히 5세를 의회에서 보헤미아의 왕(재위: 1619~20년)으로 선출하고 황제에게 대항하였다. 하지만 개신교 동맹측이 개혁파 교회(Reformed church)와 루터교회의 대립으로 발이 묶인 사이에 황제 페르디난트 2세는 로마 가톨릭 교회 세력의 연대를 강화해 교황의 원조금과 스페인-합스부르크 왕가의 지원군 및 바이에른 대공 막시밀리안 1세(재위: 1623~51년) 등의 로마 가톨릭 제후의 원조를 받아 틸리 백작 요한 체르클라에스를 사령관으로 임명하여 군대를 파견했다.

그러나 로마 가톨릭 세력이 강했으므로 승부는 이미 결정되어 있었다. 1620년 11월 8일 개신교 동맹측의 보헤미아군은 백산(白山) 전투에서 틸리 백작이 이끄는 로마 가톨릭 동맹군에게 대패하고, 보헤미아의 수도 프라하는 저항하지 못하고 항복해 버렸다. 이후 합스부르크 왕가의 보헤미아 지배는 강화되었다. 곧이어 1627년 신(新) 영지조례법에 의해 의회는 권력을 모두 빼앗기고 속령이 되었다. 이로 인해 다수의 보헤미아 귀족들 및 개신교도이 유럽 각지로 망명하였다. 그러나 합스부르크 왕가에 의한 재산몰수 및 국외추방이라는 가혹한 전후 처리는 다른 개신교 제후들의 이탈을 초래했고, 전쟁 장기화의 원인이 되었다. 전쟁 이후 신성 로마 제국에 대한 로마 가톨릭의 지배가 강화되었고, 신성 로마 제국의 제위(帝位)를 독점한 오스트리아-헝가리 제국이 1918년까지 체코를 지배하였다.

이 와중에도 1715년 보헤미아의 풀네크(Fulneck)와 리티즈(Lititz)에서 부흥의 불길이 일었다. 지도자는 크리스챤 데이비드(Christian David)였는데, 로마 가톨릭에서 개종하여 삭소니(Saxony)에 정착했던 사람이었다. 그를 중심으로 모라비아 크리스챤들은 그 당시 중요한 법적 지위를 가졌던 백작 진젠도르프(Count Nicolas Zizendorf)를 영입하였다. 그는 루터교회의 교인었고, 그의 아버지는 삭소니 정부의 장관이었다. 그의 부모는 경건파에 속했다. 그는 프랑케(Franke)가 경영하는 귀족들을 위한 학교에서 교육을 받았고, 법을 공부하여 1721년 부터 1727년까지 드레스덴(Dresden)에서 법정 변호사로서 일했다. 마침내 모라비아 크리스챤들은 그의 영지를 그들의 부동산으로 얻게 되었고, 그 곳에 그들의 본부를 지었다. 그 땅은 벧셀도르프(Berthelsdorf)에 있었는데 본래 교구목사 안드류 롯(Andrew Roth)이 목회하던 곳이었다. 크리스챤 데이비드(Christian David)는 1722년 6월 17일 기공식때 "참새도 제 집을 얻고 제비도 제 거처를 찾는다"는 시편의 말을 인용하면서 그 거처를 ‘헤른후트’(Herrnhut)라고 했다. 주님이 주신 피난처란 뜻이다. 이후 쿤발트 인근의 자우헨달(Zauchenthal)에서 온 다섯 개의 고대 교회 신도들이 가담하였다. 이들은 모두 경건파에 속했다. 이들은 헤른후트를 영적인 중심지로 활용했을 뿐만 아니라 산업과 무역의 중심으로도 활용했다. 산업과 무역으로 얻은 이익은 선교사업에 투입했다.

이후 모라비아 형제단이 출범하게 되는데, 진젠도르프는 이 형제단을 돌보기 위해 공직을 버렸다. 그는 루터교회의 교인으로 루터교회를 떠나는 것을 원치 않아서 루터교회의 예배에 함께하였고, 루터교회는 진젠도르프가 이끄는 형제단을 교회 내의 특수 단체로 인정하였다. 1727년 8월 12일 모라비아 형제단은 그런 독특한 입장을 내용으로 하는 헌장, 훈령, 금지조항을 만들었는데 이것이 헤른후트 공동체 정신으로 채택되었다. 그 다음 날 그들이 가진 성례식에 오순절적 성령의 역사가 있었다고 한다. 성령의 불이 그들 위에 임하여 놀라움과 사랑과 찬양의 충만함으로 그들은 어찌할 바를 몰랐다고 한다. 진젠도르프는 루터교회의 신학자로 인정되는 시험에 합격했고 1727년 모라비아 교회의 감독으로 안수를 받았다.

진젠도르프는 이미 다섯 살 때 자기를 위하여 생을 준 분을 위하여 살고, 다른 사람을 예수에게 인도하는 것을 결심했다고 한다. 그가 비텐베르크에서 공부하던 시절, 기독인의 단체를 조직하였는데, 복음을 전하여 세계를 변하게 한다는 것이 모토였다. 이 단체는 ‘겨자씨단 (Order fo the Mustard Seed)’으로 개명되었다. 그가 드레스덴 법원의 상담역으로 있을 때, 매 주일 오후 공중집회를 가졌는데, 거기서 그는 그리스도를 모든 사람에게 알리도록 하라고 권면하곤 했다고 한다. 그는 벧셀도르프에서 매일 저녁 묵상을 했고, 주일에는 뜻을 같이하는 사람들과 같이 묵상을 했다고 한다. 그 당시 그는 자신을 포함한 다른 세 사람과 함께 '네 형제의 동맹(Alliance of the Four Brothers)'이라는 단체를 구성했는데 두 사람은 목사였고 다른 사람은 젊은이들이었다. 이들은 주님의 복음을 모든 사람에게 선포하기로 결심하였다.

그들의 활동은 서신으로, 책으로, 개인접촉으로 추진되었다. 진젠도르프는 "나는 하나의 열정을 가지고 있다. 이것은 곧 그리스도이다 (I have only one passion, and that is Christ),” "기독인의 우의(友誼)외에 기독교를 알지 못한다"고 자주 말했다고 한다.. 그리스도 안에서 형제들이 받은 바의 축복을 나누며, 하나님의 나라를 위하여 호혜적인 활동을 보이게 함이 그 운동의 목적이었다. 그래서 회원들은 방문을 통하여 우의를 서로 나누는데 힘썼다. 진젠도르프의 지도를 받는 모라비아 크리스챤들은 회원들이 하나의 단처럼 하나의 묶음이 된다는 것, 그리고 전투적인 교회가 된다는 것을 서원했다고 한다.

진젠도르프는 자신이 직접 선교사로 일하기도 했는데, 1732년 암스텔담에서 활약했고, 그 후 24년간 유럽, 미국 등에서 선교사업을 지휘했다. 말기에는 발틱 국가들을 다니며 한 달 동안 설교했다고 한다. 에스토니아에서 부흥의 분위기를 고취하였고 1738년에는 베를린의 한 창고에서 집회를 하여 성황을 이루었고, 1741년에는 제네바에서 전도하였다. 그의 접촉 대상은 다양했으니 귀족, 법원 사람, 대학생, 교수 등이 그의 전도의 대상이었다. 그는 성직자와 교인간의 장벽의 담을 허는 것과 평신도의 교회 내에서의 역할을 강조했다. 그는 제도적인 교회를 부인하지 않고 오히려 그 영향을 강화하였고, 교회의 기능을 강화하였다.

헤른후트에서 일어난 놀라운 오순절적 성령 체험이 영국에서도 일어나기를 진젠도르프와 그의 동료들은 원했다. 부흥의 사절이라 할 수 있는 요한 텔츠만(Johann Toltschmann)과 다른 두 사람이 진젠도르프의 서한을 가지고 영국으로 갔다. 그 편지는 헤른후트의 경험을 알리는 내용이었는데, 옥스포드대학 "기독교 지식 촉진회"(the Society for Promoting Christian Knowledge)와 죠지 1세의 궁정목사와 리프(Schoumberg Lippe)라는 왕후를 시중드는 백작의 직책을 가진 여성도에게 보내는 것이었다. 그 편지에 대한 백작의 반응은 적극적이었던 반면, 그 궁정목사는 유보적인 반응을 보였다. 결과적으로 그것이 임금에게도 옥스포드대학에도 잘 전달되지 못하였다. 진젠도르프의 첫번째 시도는 바림직한 결과를 낳지는 못했지만 그의 노력은 거기에서 멈추지 않았다.

1735년 봅 틸칙(Toltschig)의 인솔로 모라비아 선교사들이 미국 죠지아로 가던 도중 영국 런던에 도착하였다. 그들에 앞서 선교사로 미국에 건너간 그들 그룹의 한 사람이 있었는데, 그는 예나 대학의 교수였던 슈판겐버그(Spangenberg)였다. 그는 훗날 모라비아 단체의 감독이 되었다. 슈방켈펠드(Schwenckfeldters)의 재침례파 그룹이 추방을 받아 할 수 없이 삭소니 지역을 떠나 미국의 조지아 주로 그들의 거주지를 옮기려 했다. 그들은 네덜란드에 도착했는데 여기서 이주지를 조지아가 아닌 펜실베니아로 수정하였다. 슈판겐버그가 바로 그들의 지도자였는데, 그는 진젠도르프의 이름으로 오그네돌프(Oglethorpe) 총독의 허가를 얻었을 수 있었기 때문이다. 슈판겐버그는 다른 모라비아 선교사들과 함께 1735년 2월 영국을 떠나 사바나 가까이에 도착하여 그들의 식민지를 건설했는데 헤른후트의 모형을 따라 만든 것이었다. 슈판겐버그와 그의 그룹은 그곳을 중심으로 그 주위에 거주하는 인디안 크릭(Creek)족에게 복음을 전했다.

1737년 8월, 모라비아 선교사 26명이 헤른후트를 떠나 런던에서 시몬드(Simmonds)라는 배를 타고 대서양을 횡단하게 되었다. 그 배에는 미국으로 가는 요한과 찰스 웨슬레 형제와 벤자민 잉함(Benjamin Ingham)과 찰스 델라모트(Charles Delamotte)가 있었다. 그들은 모라비아 선교사들과 함께 3개월이란 긴 항해를 하면서 영적인 복을 체험하였다. 잉함 목사는 후에 미국에 돌아와서 형제단의 능력있는 전도자가 되어 활약하였다.

영국에서 모라비안 운동의 시작은 제임스 허톤(James Hutton)이라는 서적판매인과 연관이 있다. 그는 요한 웨슬레의 설교에 감동을 받았다. 웨슬레는 미국으로 떠나기 전에 후톤의 주선으로 그의 부친의 집에 묵게 되었다. 그는 요한 웨슬레 일행의 미국행 전송을 위하여 시몬드선(船)에 왔다가 거기서 모라비아 선교사 일행을 만났던 것이다. 그 만남이 영국 모라비아 교회의 첫 교인을 얻는 것이이기도 했다. 그 후 모라비아 선교사들의 인디언 선교에 대한 소식에 큰 감동을 받았고 성경공부와 기도에 열중하는 작은 단체를 조직하였는데 그 단체를 ‘평신도 단체(Vestry Society)’라고 불렀다. 그들은 웨슬레를 후원하였다. 허톤의 단체는 후에 "페테 골목의 단체"라는 이름으로 알려졌다. 허톤의 이 단체 이외에도 독일에서 추방받아 온 사람들을 중심으로 비슷한 단체들이 많이 생겼다.

1737년 진젠도르프는 영국을 방문했는데 미국의 식민지 지역의 일에 관하여 영국의 관리들과 의논하기 위함이었다. 거기서 그들은 선교사들이 보낸 편지를 안드류 도버(Andrew Dober)로 부터 받고 기뻐하였다. 그들의 런던 내방의 다른 목적은 영국에 있는 모라비아 형제들을 격려하는 것이었다. 그는 독일인들의 가정에서 예배를 드렸고 켄터버리 대주교와 챨스 웨슬레를 만났고 그의 "겨자씨 회"(Order of the mustard Seed)에 대주교와 감독 윌손을 영입하였다. 그리고 ‘페테골목의 단체’와 그의 일을 돕는 10인의 젊은 사람들의 그룹을 발전시키는데 성공하였다. 그는 런던에 체류하면서 안드류 오스트램(Adrew Ostroem)과 요한 프레디렉 이틴즈(Frederick Itintz)를 런던의 모라비아 지도자로 세웠다.

영국 모라비아 운동의 발전에 관계되는 또 한 사람이 피터 보러(Peter Bohler)였다. 그는 예나대학에서 갑작스런 회심을 체험한 사람인데 헤른후트에 왔다. 그는 진젠도르프에 의하여 남 케로나이 선교사로 내정되었고, 그 선교지로 가는 도중에 영국에 들러 선편을 기다리게 되었다. 테일러 하밀턴(Taylor Hamilton)은 말하기를, 그의 영국 도착은 영국 교회에 모라비아의 결정적 영향을 가져다 준 일이 되었다고 했다. 그는 마침 조지아에서 되돌아온 웨슬레와 해후하게 되었다. 맥이 빠지고 기진이 쇠하여진 웨슬레와 만난 것은 어떤 독일 사람의 집에서 였다. 웨슬레는 톨칙(Toltschng)의 편지를 가지고 왔다. 이 만남은 훗날 부흥운동에 중요한 의미를 가져다 준 사건이 되었다. 모라비아는 웨슬레에게 영향을 주었고, 요한 웨슬레는 영국에서 모라비아 교회 설립에 영향을 주었다.

뵐레의 런던 체류기간 동안 그는 후톤이 이끄는 단체들과 독일 거류민들의 신앙 단체들을 방문하며 설교하였다. 그 당시 영국에서는 펠라기우스주의에 의한 도덕주의의 팽창 때문에 무척 굳어져 있었는데, 그의 설교는 크게 환영을 받았고, 마치 타오르는 불길처럼 번지게 되었다. 그는 미국으로 떠나기 4일 전에 웨슬레를 만났고 "페터골목의 단체"의 미래 발전을 모색하게 되었다. 거기에는 후톤의 앵글리칸과 휫필더의 회심자들이 많이 모였는데 그 단체는 뵐러와 메도디스트 형제들에 의하여 인정받은 단체로 출발하게 되었다. 이것을 영국 모라비아 교회의 출발로 보기도 한다. 그들은 영국교회의 교인으로 그대로 남아 있으면서 주중에 모여 고백의 기도회를 가졌다. 뿐만 아니라 그들은 작은 그룹으로 나누어 각각 지도자를 선정하고 정기적인 금식과 ‘사랑의 잔치(Love Feast)’를 가졌으며 특히 선교에 힘썼다. 그들은 단체의 질서를 존중하여 이탈하는 일이 없었다. 즉 모든 결정된 사항을 존중하였다. 뵐러가 드디어 미국으로 건너가게 되었다. 그후 웨슬레는 그 단체의 감독과 설교를 맡았다. 후톤은 진젠도르프에게 구하기를 뵐러가 돌아와 그들의 감독직을 맡게 해달라는 했다. 페터골목의 사랑의 잔치에는 하나님의 임재를 체험하면서 지속되었다. 웨슬레는 이렇게 증언했다. 새벽 3시 기도를 열심히 계속하는 가운데 하나님의 능력이 강하게 임하였고 많은 사람들은 땅에 엎드리어 주님이 함께 하심에 기뻐하였다. 그들은 감격과 두려움으로 소리를 질렀고, 하나님의 찬양과 주님을 주님으로 시인하곤 했다. 그때의 오순절적인 체험은 모라비아 각성운동의 전환점이 되었다.

그러나 영국에서 모라비아 운동은 진젠도르프와 웨슬레 사이의 성격적 차이로 마침내 불화를 가져왔고 거기에서 분열을 가져왔다. ‘페터골목 단체’의 1739년 1월 1일 사랑의 잔치를 메도디스트와 모라비아 교제의 절정이었다고 볼 수 있는데, 그 때를 기점으로 그들의 교제는 급냉하하고 말았다. 그 이유 가운데 하나는 모라비아의 ‘고요의 교리’ 때문이었다. 이것은 필립 헨리 몰더(Philip Henry Molther)가 주장한 것이다. 그는 알사스 사람으로 진젠도르프의 영향을 받은 사람이었다. 그는 펜실바니아에 가는 도중에 선편 사정으로 런던에 와있었는데, 체류 기간 동안 ‘페터골목 단체’에 초청을 받아 집회를 인도하였다. 그의 부족한 영어에도 불구하고 그 집회에는 많은 사람들이 참석했다. 낮에는 가정을 방문하여 권고 하였고 밤에는 그룹 집회를 가졌다. 그의 은혜의 강조의 설교에 청중은 큰 은혜를 입었다. 그러나 루터가 말한 칭의교리의 강조와 히스테릭한 청중의 감정의 표현에 대한 그의 반대는 웨슬레의 찬성을 얻지 못했다. 드디어 1740년 웨슬레는 ‘사랑의 잔치’에서 자신을 좇는 19명과 함께 탈퇴를 했고 웨슬레와 모라비아는 그렇게 헤어지게 되었다. 그래서 ‘페터골목의 단체’는 본디 앵글리칸이 주가 되었지만 나중에는 모라비아 단체가 되었다. 그리고 모라비아 단체는 분리주의자로 낙인이 찍히게 되었다.

1741년 슈판겐버그(Spangenberg) 도착 후 모라비아의 독특성이 나타나기 시작했다. 마리엔본(Marienborn) 대회는 1741년 8월 진젠도르프의 주재 하에 영국, 독일의 대표가 참석했었다. 거기에서 그들은 운명의 두 가지 방향을 결정했는데, 우선적인 관심 분야는 해외선교이고, 다른 하나는 그들의 영국 본부를 요크샤의 풀네크에 둔다는 것이었다. 1742년 10월 ‘페터골목의 단체’는 ‘형제단의 회중"(a Congregation of the Unity of the Brethren)’이라는 조직을 만들었다. 그들은 영국교회로 부터 분리를 결코 말한 적이 없었다. 그러나 그로부터 하나의 분파라는 인상을 받게 되었다. 이 때문에 진젠도르프와 다비드 니춰만(David Nitschman)은 켄터버리의 대주교에게 모라비아라는 말과 분리주의자라는 말이 같이 사용되는 것을 거절한다고 했다.

1742년 그들이 하나의 단체를 형성함으로써 부흥은 일단 정지하였다. 그러나 웨슬레가 떠난 후 그들의 운동이 약화되지 않고 "봉사의 정신"(the sprit of service)을 보였다. 런던에서 그들은 비상한 영적 능력을 보였고, 회중은 항상 차고 넘쳤으며, 비숫한 단체들이 계속 생겨났다. 그리고 많은 사람들이 하나님의 나라를 위한 후원과 찬사를 보냈다. 그들은 물질적으로 필요한 것들을 공급했고 위로를 아끼지 않았다. 또한 방랑자와 타락한 자들을 위하여 구제의 손길을 폈다. 공장 노동자에게 복음을 전했고 걸인에게 음식을 주었다. 그들의 본부가 있는 요크셔의 사람들은 거칠고 타락하고 잔인하여 닭과 소를 괴롭히는 놀음을 즐겼으나 이들은 그들에게 용감하게 복음을 전했다.

벤자민 잉함(Benjamin Ingham)은 미국에서 돌아와 자기 고향 요크셔 지역에서 순회전도를 했다. 그는 다시 조지아에 가기 전에 인디언에게 복음을 전하는데 필요한 인디안 언어 공부를 하면서 또한 사람들에게 복음을 전했다. 그는 본국이나 해외에서 모두 성공적으로 일했다. 그가 웨이커필더(Wakefield)에서 설교하였을 때 큰 부흥이 있었다. 하지만 요크셔에서 더 이상 설교하지 못한다는 금지령을 받았다. 하지만 그는 거리에서, 시장에서, 동네 어귀에서 어디서나 설교를 했다. 결국 50개의 우의의 단체를 조직할 수 있었다. 그는 런던에 도움을 요청하였고, 런던의 슈판겐버그가 26명의 남녀 순례자들을 보내어 그를 보조하게 하였다. 그는 풀네크(Fulneck)에 본부를 정했다. 10여 개의 설교 장소를 가지고 있었고, 많은 마을에서 조직을 가졌다.

요크셔에서 그들의 전도는 순전하고 간단하였다. 그들은 사람들을 형제단으로 만들려는 것보다 기독교인으로 만들려고 했다. 요크셔에서 그들의 노력의 열매는 엄청난 것이었지만 형제단에 가입한 사람의 수는 62명 뿐이었다. 만약 가입을 원하는 사람이 있을 때에는 2년의 시험 기간을 주었다. 그들은 한 사람의 양을 얻으려는 것보다 될 수 있는 대로 교인들을 자기교회로 돌려보내는 일을 했다. 기어코 자기 교회를 떠나기를 고집하는 자만을 엄격한 시험을 통해 심사하고 회원으로 받아들였다. 그럼에도 불구하고 그들은 요크셔의 다른 지역 사람들에게 반대를 받았다. 1749년 공식적인 인정을 얻을 때까지 그들은 분리주의자라는 이름을 벗어날 수 없었다. 그들은 흔히 "독일인", "헤른후트인", "반 명목론자"들이라고 불리워 졌다. 그들에 대한 반대는 1742년에서 1745녀 까지가 최고조에 달하였다. 그러한 반대에는 다섯가지 원인이 있음을 훌튼(J.E. Hulton)이 지적하였다. ① 그들의 운동이 독일인에 기원을 두었다는 점, ② 그들의 훈련이 너무 엄격하였다는 점, ③ 그들이 감각적인것을 피하고, 주를 조용히 기다림을 강조하는 고요의 교리에 원인이 있다는 점, ④ 불완전한 교리와 실천이라는 오해, ⑤ 그들이 비일상적인 언어를 사용한다는 점을 들었다. (예 : "피와 상처의 신학")

노담톤(Northampton)에서는 많은 사람들이 프란시스 오컬리(Francis Okeiy)가 설교하는데 찾아왔다. 랑크샤와 체샤에서 헌팅턴 후작의 종이었던 데이비드 테일러(David Taylor)를 찾았다. 쟌 카드웰(John Caidwell)은 스코틀랜드를 복음화하였는데, 아일(Ayr)을 본부로 삼고 거기에서 40여개의 도시에로 전도를 위해 순회하였다. 에딘버러와 글라스고도 그 가운데 포함된다. 이들 모든 지역이 나중 장로교의 감독하에 들어갔다. 형제단의 발이 닿지 않은 곳이 없었다. 존 게닉(John Connick)은 "월트샤의 사도"(Apostle of Wiltshire)로 불리웠는데, 영국과 아일랜드에서 17년 간 축복의 전도를 하였던 사람이다. 대영제국에서 그들의 영향이 미치지 않았던 곳은 없었다.

윌리엄 틴데일

윌리엄 틴데일(William Tyndale, 1494-1536)은 영국의 종교개혁가이자 영어성경번역가이다. 그러나 그가 성경을 영어로 번역하기 위해 당시 영어에는 없는 새로운 여러 단어들을 만들고 구어적인 소박하고 우아한 영역성경을 출판함으로서 후일 흠정역(KJV)에 커다란 영향을 끼쳤다는 점을 아는 이는 많지 않다.

그는 성경을 번역했다는 이유로 화형을 당했다는 점은 그가 살았던 시대가 얼마나 숨 막히는 암흑의 세월이었던가를 짐작하게 한다. 바로 그 암흑에서 자유하기 위해서 하나님의 말씀이 자국어로 번역되고 읽혀져야 한다는 일념 때문에 그는 성경번역가의 길을 갔고, 성경 출판은 아무도 기꺼이 할 수 없었기에 스스로 출판업자가 되었던 것이다. 그는 그 시대의 요청 앞에서 자신을 드렸던 인물이었다.

틴데일은 영국 서부지방에서 태어나 옥스퍼드 모를린대학(Magdalen Hall)에서 수학했다. 그 후에는 케임브릿지대학에서 공부했다. 월시 경(Sir John Walsh) 가문의 가정교사로 생애를 시작했으나 성직자들과 평신도들의 무지를 보고 “성경을 자국어로 읽도록 하기 전에는 그들을 진리 가운데로 인도할 수 없다”는 확신을 갖게 되었다. 이런 확신을 런던의 주교 턴스텔(Cuthberrt Tunstall)에게 알렸으나 아무런 격려를 받지 못했다. 그래서 이런 일은 어느 누구에게 위임할 수 있는 게 아니라는 확신을 갖게 되었다.

그러나 성경번역은 당시 교회에서 칭송받을 일이 아니라 금지된 일이었으므로 조국을 떠나 독일로 향했다. 그는 함부르크와 비텐베르크를 오가며 비밀히 히브리어와 헬라어 원문 성경을 영어로 번역하기 시작했다. 그 결과 구약의 일부, 곧 창세기에서 역대상까지의 일부, 요나서와 신약을 번역했고, 1525년 쾰른에서 최초로 신약성경을 비밀히 인쇄했다. 이 과정에서 경찰의 습격으로 인쇄 작업이 중단되는 어려움을 겪기도 했다. 또 턴스텔, 토마스 모어(Thomas More), 켄터버리 대주교 워럼(William Warham) 등은 그를 모질게 비판했고, 그를 체포하려고 비밀요원을 파견하기도 했다.

인쇄공의 배신, 도피, 경제적인 어려움 등 숱한 방해와 난관 가운데서도 그는 비밀히 인쇄한 성경을 출판했다. 문제는 영국으로 반입하는 것이 과제였다. 그는 번역한 성경을 술통과 밀가루, 혹은 짐짝 등에 숨겨 영국으로 반입했다. 그러나 밀반입된 성경이 영국교회 당국에 의해 발각되어 1525년에서 1528년 사이에 신약성경 18,000권이 소각되고 현재는 단 2권이 남아 있다. 영국에서 소각 운동이 일어나는 동안 틴데일은 화란 안트웹으로 피신하여 숨어 있으면서 신약번역본 수정작업을 했고, 구약 모세오경을 번역했다. 그러나 불행하게도 영국교회의 비밀요원 헨리 필립스(Henry Philips)의 제보로 체포되었고 헨리 8세에 의해 이단으로 정죄되었다.‘이단’이라는 죄목으로 심문을 받은 그는 1536년 최고형인 교수형에 처해졌다. 그리고는 그가 공인된 라틴어 판 불가타(Vulgata)를 사용하지 않고 히브리어와 헬라어 원전에서 성경을 번역했다는 이유로 이미 목이 잘린 그의 시신은 기둥에 묶여져 다시 불태워졌다. 이 때 그의 나이 42세로 추정된다. 그가 죽기 전 감옥에서 쓴 편지에 보면 “따뜻하게 해 줄 옷과 저녁에 켤 등불과 히브리어 성경을 보내 달라”는 글이 남아 있다.

윌리엄 틴데일이 번역한 틴데일역(Tyndale's Version, 1524-34)은 원어성경을 대본으로 사용한 최초의 번역 성경이라는 점에서 그리고 인쇄된 최초의 영어성경이라는 점에서 영어성경 역사에서 중요한 위치를 차지한다. 그가 헬라어 원전 신약성경을 영역할 때는 에라스무스에 의해 헬라어 성경이 출판된 지 불과 9년이 지났을 때였다.

이 번역본에서 틴데일은 딱딱하고 고답적인 문어적(文語的) 표현을 피하고 소박하고 단순하고 구어적인 표현을 다수 도입하여 영어의 표현을 아름답게 가꾸었다. 그는 수많은 우아한 어구들을 후대에 남겨주었지만, 영어에 없거나 원의를 충분하게 전달하지 못할 경우는 새로운 영어단어를 만들기도 했다. 이런 전례는 이미 위클리프(John Wycliffe)에게서 발견된다. 틴데일보다 앞서 처음으로 영어로 성경을 번역했던 위클리프는 성경의 개념을 표현할 영어단어가 없어 고심하던 끝에 여러 단어들을 만들거나 조어(造語)하기도 했었는데 그 대표적인 경우가 ‘구속’이라는 뜻의 단어 아톤먼트(Atonement)였다. 그는 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시는 그 ‘한 순간’ 우리를 구속했다는 점에 착안하여 ‘한 순간’이라는 의미의 At one movement를 합성하여 Atonement라는 단어를 사용하게 되었던 것이다.

이처럼 틴데일도 성경 원전(原典)의 개념을 바르게 전달하고, 또 성경을 아름답게 표현하기 위해 여러 단어를 만들었다. 대표적인 경우가 문설주에 피를 바른 곳은 재앙이 지나갔다는 점에 착안하여 유월절을 의미하는 Passover라는 단어를 만들었다. 그가 조어한 경우로는 ‘화평케 하는 자’를 Peacemaker로, ‘오래 참음’을 long-suffering으로 사용하였고, 창조의 아름다움을 표현하기 위해 ‘아름다운’(beautiful)이란 단어를 만들었다. 특히 틴데일은 하나님을 칭하는 단어로 Jehovah를 사용했는데 이것이 영어성경에서 처음 사용된 용어였다. 그는 하나님을 칭하는 히브리어 야훼를 영어식으로 음역했던 것이다.

텐데일의 성경은 1611년에 공인된 성경으로 출판된 흠정역(KJV)에도 큰 영향을 끼쳤다. 틴데일이 이단으로 처형된 지 약 10년이 지난 후 마일스 커버데일(Coverdale, 1488-1596)은 틴데일역을 좀 더 보충하여 1535년 최초의 완역판 영어성경을 출판했는데 이것이 커버데일 역(Coverdale Version, 1535)인데, 이것은 번역판이라기보다는 틴데일역의 수정판에 가깝다. 틴데일은 1528년에 <악한 제물의 비유>(Parable of the Wicked Mammon)와 <그리스도인의 순종>(The Obedience of a Christian Man)를 쓰기도 했다.

쯔빙글리

유럽은 언제 어디서나 교회 종소리를 듣기가 쉽다. 그런데 스위스 쮜리히에서 주일 오전에 듣는 교회 종소리는 압도적이다. 종소리에 파묻히는 느낌이었다. 공기의 파장이 걸음을 힘들게 하는 것 같았다. 순간, 성경과 칼을 든 쯔빙글리 동상이 보였다. 쮜리히의 종교개혁 지도자 울리히 쯔빙글리(Ulrich Zwingli, 1484-1531)...

1517년 10월 31일 독일 비텐베르크에서 루터가 95개조항의 반박문을 내걸자 이 반박문은 인쇄되어 급속히 확산되었다. 그리고 1520년대 이르러서는 종교개혁의 성공이 확실시되었다. 그러자 스위스 여러 도시에서도 활발하게 종교개혁이 일어났다. 쮜리히에서는 쯔빙글리에 의해서 개혁작업이 시도되고 있었다. 쯔빙글리는 루터가 “성경이 그리스도인 지식의 유일한 근원”이라고 주장하는 데에 동의했다. 그리고 칭의 교리와 만인제사장 교리를 받아들였다. 그러나 결국 쯔빙글리는 루터와 갈라서게 되는데 루터는 성경과 상치되는 일체의 받아들이지 않았지만 쯔빙글리는 궁극적 권위는 기독교 공동체에 있다고 생각했기 때문이다. 쯔빙글리는 궁극적 권위는 성경에 따라 정당하게 조직된 민간 정부가 갖는다고 생각했다. 이것은 루터보다 과격한 것이었다.

이와 관련하여 우리가 스위스의 종교개혁에서 눈여겨 봐야 할 것은 스위스의 연방제도다. 중세 후기 스위스의 발전은 연방제도로 이루어졌다고 쯔빙글리는 생각하고 있었는데 그 스위스 연방에서 그리스도를 선포한 스위스인이 바로 자신이라고 생각했다. 스위스 연방에 속하는 13개 자치주들 가운데 하나인 쮜리히는 지도적 입장에 서있었다. 그러나 쮜리히가 프랑스에 대한 우호적인 태도를 버리고 로마 교황으로부터의 독립을 시도하면서 연방 안에서는 문제가 생겨났다. 게다가 쯔빙글리는 시정부를 움직여서 성직자들과 교회기관들의 예외적인 신분이나 위치를 인정하지 않았다. 인문주의도 스위스의 종교개혁에 영향을 미쳤다. 스위스의 민족주의적 인문주의는 ‘참된 인간’을 추구하는 에라스무스의 보편적 인문주의를 공격했다. 스위스 인문주의자들은 개인이 아니라 전체로서 사회를 개혁하고자 했던 것이다.

그런데 오늘날 쯔빙글리의 삶과 사역에 대한 연구가 거의 이루어지지 않고 있다. 쯔빙글리는 종교개혁의 제1세대였고 독일 남부와 서부의 종교개혁자들에게 의미있는 영향력을 미쳤지만 쮜리히의 종교개혁 이전에 그가 무엇을 공부했는지 그의 학생들은 누구였는지 알기 어렵다. 그가 쓴 얼마 안되는 자료들로는 어떤 판단을 내릴 수 없다. 그의 글은 시적 영감이 흐르지만 학문적 깊이가 없다.

울리히 쯔빙글리는 스위스 동부 빌트하우스(Wildhaus)에서 1484년 1월 1일 태어났다. 그는 바젤과 비엔나에서 인문주의 교육을 받고 22세에 사제 서품을 받았으며 고향에서 남서쪽 산 속에 있는 동네인 글라루스(Glarus)에서 사제로 임명되자 사목을 시작했다. 글라루스에 10년 동안 있으면서 그는 인문주의를 연구했으며 에라스무스와 긴밀한 관계를 맺었다. 1516년 봄에는 에라스무스를 만나기도 했다. 1518년 후반 쯔빙글리는 쮜리히 대성당의 시민사제직에 청빙되었다. 그의 신학적 능력과 에라스무스적인 개혁운동에 헌신하고 있다는 게 참고가 되었다고 한다. 1519년 1월 1일부터 쯔빙글리는 쮜리히 대성당에서 마태복음 강해를 시작했다. 이것은 특정 주일의 복음서 일과표에 기초하여 설교하던 당시의 관례를 깨는 것이었다. 이후 사도행전, 디모데전서 등을 강해했다. 그런데 1520년부터 그의 에라스무스적 사상의 기초가 흔들리기 시작했다. 그리고 자신의 신학적 틀을 보여주는 새로운 개념들을 제시했다. 이것을 루터의 영향으로 보는 사람들이 있지만, 루터는 쯔빙글리에게 있어 주변적 인물이었다는 주장도 있다. 1520년 말 그는 교황 수당에 대한 권리를 포기했다. 그리고 용병으로서의 봉사를 장려했던 그의 친구요 후원자인 추기경 쉬너를 맹공격했다

쯔빙글리의 67개 항목

에라스무스의 인문주의에서 종교개혁 쪽으로 쯔빙글리를 인도한 아우구스티누스의 영향은 1522년에 가시화되었다. 그 해 초 쮜리히의 성직자 쯔빙글리는 사순절 기간에 소세지를 먹은 인쇄업자 프로샤유어를 변호했다. 그는 진정한 의미에서의 종교개혁 첫번째 저작물인 「음식물의 선택과 자유에 대하여」라는 제목의 저술에서 금식에 관계된 교회법의 불법적 성격을 지적했다. 또한 교회의 독신제도가 성경적 기초를 갖지 않는다고 하면서 1522년에 은밀하게 과부와 결혼했다. 그리고 사제들의 자유 결혼을 추구했다. 1522년 여름 「처음과 나중을 옹호함」을 출판하여 주교의 교서를 거부하고 유일한 권위인 성경만을 인정하겠다고 선포했다. 같은 해 11월, 쯔빙글리는 쮜리히 대성당의 사제직에서 사임하였다. 1523년 1월 29일 6백명의 청중들 앞에서 최초로 공개적인 로마 가톨릭 교회에 대한 논쟁을 벌였다. 이 논쟁에 대비해서 쯔빙글리는 토론의 기초로 사용할 67개 항목의 논제를 만들었다. 그 내용은 다음과 같다.

“나, 울리히 쯔빙글리는 하나님의 영감으로 기록되었다는 성서에 기반을 둔 다음의 조항들과 견해들을 훌륭한 도시 쮜리히에서 전파하였음을 고백합니다. 나는 그 조항들을 사용하여 공격과 방어를 행할 것을 제안합니다. 내가 성서를 이해하지 못한다면, 나는 배우고자 할 것입니다. 오직 성경을 통해서 말입니다.

1. 교회 확증을 거치지 않은 복음이 무효라고 말하는 사람은 하나님께 죄를 범하는 것이고 하나님을 모욕하는 것이다.

2. 복음의 요점과 본질은 우리 주 예수 그리스도, 하나님의 참된 아들이 우리에게 하나님 아버지의 뜻을 알려 주셨고 그의 무죄함으로 우리를 죄에서 해방하셨으며 하나님과 화해케 하셨다는 것이다.

3. 그러므로 그리스도는 지금까지 살았던 모든 사람, 지금 살아 있는 사람, 그리고 앞으로 살 사람 모두에게 있어 유일한 구원의 길이시다.

4. 또 다른 문을 찾거나 가르치는 사람은 잘못된 사람이다. 그는 영혼의 강도이며 도둑이다.

5. 그러므로 다름 교훈을 복음보다 더 좋거나 같은 것으로 여기는 사람들은 잘못을 범하는 사람들이고 복음이 무엇인지 모르는 이들이다.

6. 왜냐하면 예수 그리스도는 하나님께서 인류에게 약속하신 지도자이며 안내자이기 때문이다. 그 약속은 성취되었다.

7. 그는 영원한 구원이시며 모든 믿는 자의 머리이시다. 모든 믿는 자는 그의 지체이다. 하지만 그리스도가 없는 지체는 죽었고 아무 것도 할 수 없는 존재이다.

8. 따라서 머리 안에 거하는 모든 사람은 하나님의 자녀이며 하나님의 사람이다. 또 그들은 교회이며 성자들의 공동체이고 그리스도의 신부이며 교회 성직자 Ecclesia catholica 이다.

9. 또, 머리의 통제를 받지 않는 지체는 아무 것도 아니듯이, 그리스도의 몸 안에 있는 사람은 누구나 그의 머리이신 그리스도가 없다면 아무것도 아닌 존재이다.

10. 자기 사지가 머리 없이 무엇인가를 하려고 하는 미친 사람은 상하고 찢어지며 다치므로, 그리스도인이 그의 머리이신 그리스도 없이 무엇인가를 하려고 한다면 미친 사람일뿐이다. 즉 미련한 제도로 스스로 상할 사람들이다.

11. 우리는 그들의 명예, 부, 계급, 지위, 법 등과 연관된(소위) 교회제도 속에서 모든 어리석음의 원인을 본다. 그러한 것들은 머리이신 주님과 일치하는 것이 아니기 때문이다.

12. 지체들은 머리 때문이 아니라 (왜냐하면 어떤 이들은 이 시간에도 하나님의 은혜로 자라나기를 열망하고 있기 때문이다) 누구인가 그들에게 화내지말고 머리에 순종할 것을 강요한다고해서 격노하고 있다. 13. 머리에 귀를 기울일 때, 사람은 분명히 하나님의 뜻을 배울 수 있다. 또 성령을 통해 하나님께 가까이 갈 수 있고 그의 앞에 설 수 있다.

14. 그러므로 모든 그리스도인들은 최선을 다해 그리스도의 복음이 모든 것에 똑같이 전파되도록 노력하여야 한다.

15. 왜냐하면 우리의 구원은 믿음에 있고, 우리의 저주는 불 신앙에 있기 때문이다. 모든 진리는 그리스도 안에서 분명히 드러난다.

16. 누구나 복음을 통해 인간의 교리와 교의가 구원에 도움이 되지 못함을 배울 수 있다.

교황에 대하여

17. 그리스도는 유일하시고 영원하신 최고의 사제 시다. 그러므로 스스로 최고의 사제라고 하는 사람은 그리스도의 영광과 권능에 반대하여 이를 내던지는 자이다.

미사에 대하여

18. 자신을 희생으로 드린 그리스도는 모든 믿는 자들의 죄를 위해 드린 영원토록 확실하고 확고한 희생이시다. 따라서 미사는 희생이 아니라 희생의 기념물이며, 하나님이 우리에게 주신 구원의 확신일 뿐이다.

19. 그리스도는 하나님과 우리 사이의 유일한 중보자이시다.

성자들의 중보에 대하여

20. 하나님은 그의 이름을 통해 우리에게 모든 것을 주시길 원하신다. 따라서 우리는 이 세상에서 하나님 이외에 어떤 중보자도 필요로 하지 않는다.

21. 우리가 이 세상에서 서로를 위해서 기도한다면, 이는 우리가 모든 것은 오직 그리스도를 통해서만 우리에게 주어진다는 것을 믿기 때문에 그렇게 하는 것이다.

선한 일에 대하여

22. 그리스도가 우리의 재판관이시다. 따라서 우리의 행위가 선하려면 그것은 그리스도께 속한 것이어야 한다. 그렇지 않고 그 행위가 우리의 것이라면 정의롭지도 선하지도 않다.

사제의 재산에 관하여

23. 그리스도께서는 이 세상의 재물과 명예를 경멸하셨다. 그러므로…그리스도를 자신들의 탐욕과 사리의 구실로 삼아 그리스도의 이름으로 재물을 모으는 이들은 그리스도를 심하게 모욕하는 사람들이다.

음식 금함에 관하여

24. 그리스도인이라고 하나님이 정하시지도 않은 일을 할 필요는 없다. 그러므로 모든 음식을 언제 먹어도 상관없다. 따라서 치즈와 버터에 대한 교의는 로마의 속임수 일 뿐이다.

기념일과 순례지에 관하여

25. 시간과 장소는 그리스도인의 관할에〔있다〕. 따라서 시간과 장소를 고정시키는 이들은 그리스도인들에게서 자유를 빼앗는 자들이다.

후두, 의복, 기장에 관하여

26. 하나님께서 위선보다 더 싫어하시는 것은 없다. 그러므로 단지 사람에게 보이기 위한 것은 모두 위선이며 낭비이다. 후두, 기장, 패 등이 그러한 것이다.

교단과 종파에 대하여

27. 모든 그리스도인들은 그리스도의 형제요, 서로서로 형제이다. 이 세상이 아니라 하늘에 아버지를 둔 형제들이다. 따라서 교단, 종파, 교파 등은 이 점에 위배되는 것이다.

성직자의 결혼에 대하여

28. 하나님께서 허락하셨거나 금하지 않으신 모든 것은 옳은 것이다. 그러므로 결혼은 모든 인간에게 허락된 것이다.

29. 성직에 임명된 모든 이들이 그들에게 하나님께서 정절을 지킬 수 있게끔 하시지 않았음을 깨달은 후에도, 결혼함으로써 자신을 지키지 않는다면 이는 범죄 하는 것이다.

정절의 서약에 대하여

30. 〔결혼 안하고〕 순결을 지키겠다고 약속한 이들은 자신들에게 매우 어리석은 어린아이 같은 짓을 범하는 이들이다. 그러므로 그러한 서약을 하는 이들은 신앙 생활을 잘못 이해한 이들이다.

파문에 대하여

31. 아무리 특별한 사람도 파문의 권한을 갖지 못한다. 〔오직〕 교회만이 가질 뿐이다. 교회는 감독자 즉 성직자들과, 파문되어 마땅한 사람이 속해 있는 회중이 더불어 있는 집합체이다.

32. 공적인 범죄를 행한 사람만이 파문 당할 수 있다.

불의한 재물에 대하여

33. 부당하게 얻은 재물은 교회, 수도원, 성전에 또는 사제, 수녀 등에게 낼 수 없다. 정당한 소유주에게 되돌려질 수 없는 것이라면 가난한 이들에게 주어져야 한다.

통치에 대하여

34. (소위)영적인 권능은 그리스도 교훈의 외관에 있지 않다.

35. 하지만 평신도들은 그리스도의 행하심과 말씀으로부터 힘과 확신을 얻는다.

36. 소위 영의 나라가 갖는 힘과 보호 모두는 평신도들도 그리스도인이기를 원하 기만 하며 가질 수 있다.

37. 모든 그리스도인들은 예외 없이 권위에 복종하여야 한다.

38. 권세가 하나님께 대적하기를 명하지 않는 한 복종하여야 한다.

39. 그 모든 법은 하나님의 뜻과 조화를 이르는 것이다. 따라서 그 법은 피압박자 들을 보호하는 것이다.

40. 법만이 정당하게 죽음을 명할 수 있다. 유일하게 공적인 제재를 가할 수 있는 이들이 권세를 가진 자들이다. (비록 하나님께서 허락하셔야한 가능한 것이지 만 말이다.)

41. 권세가 하나님께 속한 이들에게 도움주고 선한길로 인도하는 것이라면, 이는 그들에게 육적인 도움을 주는 것이다.

42. 하지만 권세가 불신앙과 그리스도의 법을 거스리는 일을 지속한다면 하나님의 이름으로 폐하여질 것이다.

43. 간단히 말해, 오직 하나님의 이름으로 통치하는 자의 나라는 가장 견고한 나라이고, 자신의 의지로 다스리는 자의 나라는 가장 악하고 불안한 나라이다.

기도에 대하여

44. 진정한 지도자는 사람들 앞에서 소란을 일으키지 않고 신령과 진정으로 하나님을 찾는다.

45. 위선자들은 그들의 행함을 사람에게 보이려고 한다. 따라서〔그들은〕이 세상의 삶을 통해 이미 그들의 상을 받았다.

46. 그러므로 진심으로 하지 않고 오직 상만을 위하고 찬양하고 외치는 교회는 사 람들 앞에서 명성과 보상을 구하는 것이다.

장애에 대하여

47. 그리스도인을 범죄 하게 하거나 중상하느니 차라리 죽는 게 낫다.

48. 어리석음이나 무지로 이유 없이 죄에 빠진〔사람〕을…병들거나 약한 상태에 그대로 버려 두어서는 안 된다. 하지만죄 없이 죄인으로 여김 받지 않기 위해서는 강해져야 한다.

49. 내가 알기로 사제가 아내를 갖는 것이 허락되지 않아서 창녀에게 가게 하는 것보다 더 큰 장애는 없었다.

죄사함에 대하여

50. 하나님만이 예수 그리스도, 즉 그의 아들이신 우리 주를 통해서 죄를 사하실 수 있다.

51. 이 죄 사함을 피조물에게 돌리는〔자〕는 하나님의 영광을 빼앗아 이를 하나 님이 아닌 인간에게 돌리는 이이다. 이는 진정 우상숭배이다.

52. 그러므로 사제나 이웃에게 하는 고해는 죄 사함일 수 없고 단지 도움을 구하는 것일 뿐이다.

53. 인간의 계획인 속죄의 행위는 죄를 사하지 못한다. 그런데도 이는 다른 사람에 대한 위협으로 사용되고 있다.

54. 그리스도께서는 우리의 수고와 고난을 담당하셨다. 그러므로 고해를 그리스도 에게 속한 것이라 하는 자는 누구나 오류를 범하는 것이며, 하나님을 모독하는 것이다.

55. 회개하는 사람에게 죄를 사하는 체하는 사람은 누구나 하나님의 사도도 아니고 베드로의 사도도 아니다. 오직 사탄의 사도일 뿐이다.

56. 오직 돈을 위하여 죄를 사하는 사람은 누구나 시몬과 발람의 동료이며 사탄의 화신이다.

연옥에 대하여

57. 성서는 이 세상의 삶 이후의 연옥에 대하여 아무 것도 말하고 있지 않다.

58. 죽은 자의 판결은 오직 하나님만이 아시는 것이다.

59. 하나님은 우리에게 그에 대해 잘 모르게 하셨는데, 우리는 그에 대해 너무 잘 알려고 한다.

60. 죽은 자에게 은총을 베풀어 달라며 열심히 하나님을 찾는 것을 나는 정죄 하지 않는다. 하지만 (치명적인 죄를 위해서는 7년이라는 식으로)시기를 정하거나 재물을 얻기위해서 거짓말을 하는 것은 인간이 아니라 악마나 하는 짓이다.

성직에 대하여

61. 사제들이 받는 성직수임에 대하여 성서는 아무 것도 말하고 있지 않다.

62. 더우기 성경은 하나님의 말씀을 선포하는 이 외에는 어떠한 사제에 대해서도 말하고 있지 않다.

63. 사제들은 존경받아야 한다. 예를 들어 그들은 육신을 위한 양식을 제공받아야 한다.

잘못의 중지에 대하여

64. 자신의 잘못을 깨달은 사람은 누구나 고통 받지 않고 평화롭게 죽음에 임할 것이다. 그리고 기독교식으로 그들의 유산은 교회에 바쳐질 것이다.

65. 고해하지 않으려 한 사람도 하나님께서 돌보실 것이다. 그러므로 육신에 강제력이 가해져서는 안 된다. 그들이 죄를 범하여 그렇게 하지 않으면 안될 경우 를 제외하고는 안된다.

66. 모든 고위 사제들이 모여, 돌궤가 아니라 그리스도의 십자가를 세워야 할 것이다. 그렇지 않으면 그들은 멸망하고 말 것이다. 왜냐하면 ‘내가 너희에게 이르노니 도끼가 나무에 임했다’고 말씀하셨기 때문이다.

67. 이자, 십일조, 세례 받지 않은 어린아이들, 안수 등에 관해 나와 대화하기를 원하는 사람이 있다면, 나는 기꺼이 이에 응하겠다.

누구도 인간의 어리석은 궤변으로 이 자리에서 논쟁에 임하지 마십시오. 성경으로 돌아가서 성경으로 재판장을 삼아야 합니다. 성서는 하나님의 성령의 표현입니다. 울리히 쯔빙글리.

쯔빙글리의 특성

쯔빙글리를 루터와 비교할 수는 없다. 그는 루터가 겪었던 영적 시련을 겪지 않았기 때문이다. 두 사람은 기질과 정신적 유형과 수련이 서로 달라 대조적이었다. 그럼에도 불구하고 이 둘을 비교해야 한다면 쯔빙글리의 종교적 정치적 활동 성향은 사보나롤라에 가까웠다고 말할 수 있고, 일부 기본적인 철학적-신학적 원리에 있어서는 깔뱅에 가깝다고 말할 수 있다. 그리고 그의 특성을 다섯 가지로 요약해서 말할 수 있다.